蔡昉 中国政治经济学智库 2022-07-04 17:06 发表于北京

蔡昉,中国社会科学院学部委员,当代中国马克思主义政治经济学创新智库理事长。

摘要:凯恩斯在1930年发表的一篇论文中预测,生产率将得到极大的提高,以致困扰人类的经济问题将在一百年之后得到解决。他预见在生产率提高的过程中,将始终伴随着成长中的烦恼和调整中的痛楚,事实上提出了一个如何分享生产率成果的命题。本文称之为“凯恩斯悖论”。本文从经济史和经济学说史角度揭示,这个以悖论形式存在的命题提出了一个关于经济发展的真实问题,并且与另一个著名的命题即“索洛悖论”具有逻辑上和经验事实上的密切关联,因而可以成为解答后者的钥匙。本文阐释了在创造性破坏机制作用受到制约条件下,普遍产生的资源配置僵化和退化现象,是技术进步过程中整体生产率提高受阻的原因,因而做出一个关于索洛悖论的另类解释。本文还阐释了生产率合理分享是生产率持续提高的保障,并提出生产率分享的终极途径是建立一个随着生产率增长而不断提高社会福利水平的制度体系。关键词:生产率 凯恩斯悖论 索洛悖论 泽拉兹尼假说 社会福利体系

一、引言

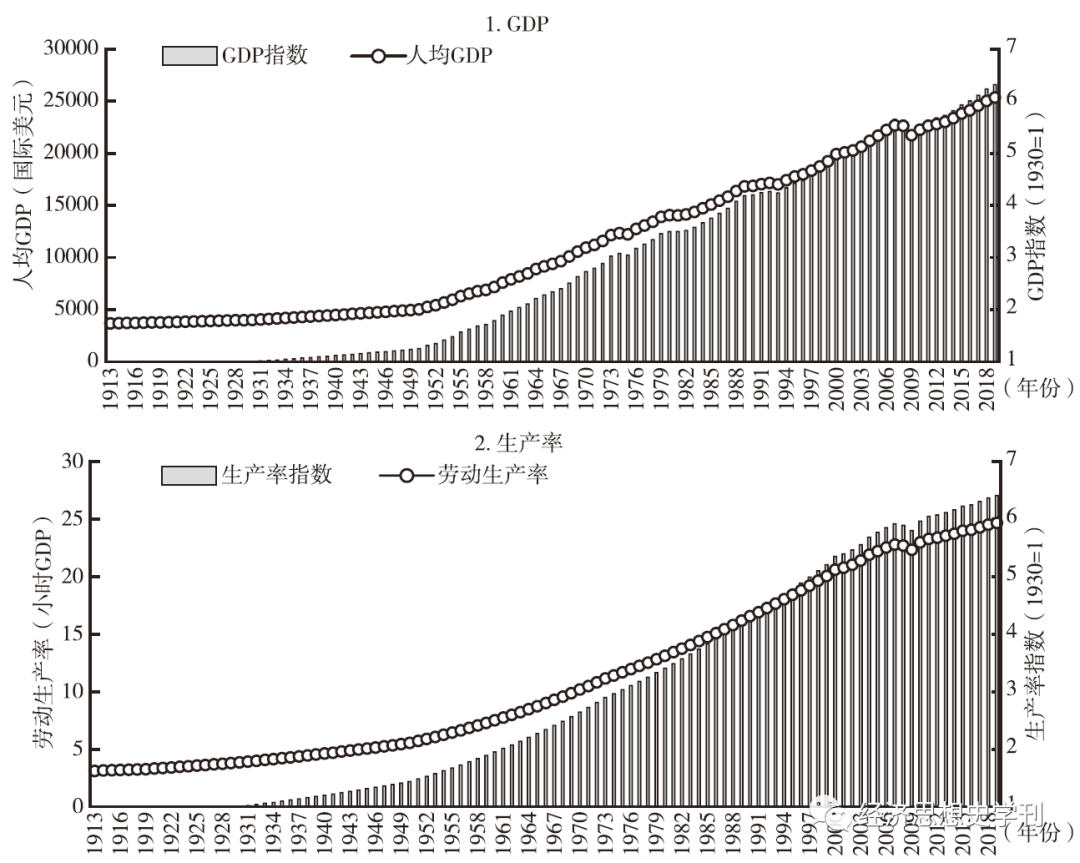

劳动生产率是经济增长的终极引擎。因此,提高生产率是经济学永恒的话题。与此同时,经济史中充满了生产率提高、降低或者停滞的现象,留下诸多未解的谜题。近年来,一个被经济学家不断引述并且尝试予以解释的此类谜题,就是关于生产率的“索洛悖论”。有意思的是,这个激励经济学家孜孜以求的重大命题的原始出处并不起眼,来自罗伯特·索洛(Robert M.Solow)撰写的一篇书评中的一句话:人们随处可见计算机时代的来临,唯独在生产率的统计中看不出来(Solow,1987)。无论是由于诺贝尔经济学奖获得者的声誉效应,还是这句话确实揭示了人们苦思不得其解的现实问题,经济学家将这个矛盾现象称为索洛生产率悖论。无论从学理意义上的逻辑,还是仅仅从常识意义上的直觉,悖论都是对某种矛盾现象的表达。这也具有启示意义,“以子之矛攻子之盾”可以作为一种另辟蹊径的选择,帮助我们形成破解生产率悖论的思路。这个可以用来破解索洛悖论的“矛”或者“盾”,便是约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)近一个世纪之前提出的著名命题,我将其称为“凯恩斯(生产率)悖论”。如果说索洛悖论是一个关于如何提高生产率的命题,凯恩斯悖论则更主要是一个关于如何分享生产率的命题。对两个命题并列进行探讨,或者说把生产率的提高与分享作为一个统一的命题相提并论,可以预期取得一箭双雕的研究效果,得出更符合发展规律的结论。1928年,凯恩斯受邀在几个不那么出名的学术团体演讲,随后他把演讲的内容整理为比较完整的版本,于1930年以“我们孙辈的经济可能性”为题公开发表(Keynes,2010:321—332)。文章的色调与当时西方世界正处于严重经济衰退的背景并不协调。在这篇具有散文色彩的短论中,凯恩斯力图摆脱短视的羁绊,对未来做了一个天马行空般的眺望。他对经济史的描述和阐释方式,与当今学者并无二致。他认为工业革命之前的英国经济史是一个马尔萨斯式的漫漫长夜;只是到了16世纪,资本积累的开端唤醒了复利的力量,激发了滥觞于18世纪的科技革命,使生产率和生活水平以前所未有的幅度增长。基于这种世纪转换的理念,他对未来的经济增长充满信心,而这个“未来”既可以延展到其文章标题所示(“我们孙辈的经济可能性”)的遥远未来,也可以更乐观地包括“在我们有生之年”的近期未来。对于听众和读者面对经济衰退时的绝望心态和悲观预期,凯恩斯也没有装作看不到或者王顾左右而言他,他承认正在发生的全球性衰退、居高不下的失业率和决策错误造成的灾难性结果。同时,他也指出正在忍受的只是成长中的烦恼和调整中的痛楚,都是在变化过快时和发展阶段转换过程中所难以避免的。他在文中预言,这种变化及其节奏仍将继续,具体表现为生产率和生活水平将在一个世纪的时间里提高4—8倍。这个预言中包含的生产率提高速度和幅度这两个因素,是产生凯恩斯生产率悖论的关键点,相应带来各种各样有待解决的问题。关于成长中的烦恼和调整中的痛楚,凯恩斯并没有事无巨细地逐一列举,而是提出“技术性失业”现象,并且将其根源提炼到更高的抽象程度,即生产率提高速度之快,远超经济本身能够为劳动力开辟新用途的速度。立足于此,他高屋建瓴地把问题升华为人类面临的大命题。当时,让凯恩斯忧心忡忡的是,一旦人类的经济问题或基本生存问题在100年中得到解决,人们在数千年里形成的生存动机便不复存在,那么生活的目的和意义将何以寄托。在他看来,人类自诞生以来首次遇到的真正具有永恒性,同时又是悖论性的问题,将是如何用好科技进步和经济增长为自身带来的充分闲暇。或者说,人们孜孜以求的生产率提高到达丰裕社会的时候,学会如何享受或分享生产率提高的成果,反而越来越成为前所未有的挑战难题。21世纪伊始,罗伯特·福格尔(Robert W.Fogel)出版了一部重要著作,对于我们与时俱进地理解凯恩斯悖论大有助益。如果说凯恩斯乐观地预见了生产率极大提高的前景,福格尔则乐观地指出了生产率极大提高的事实。对于发达国家物质财富的分享现状,福格尔甚至还做出了过于乐观的判断。虽然福格尔并非以凯恩斯悖论作为自己的出发点,但是,他实际上采用了许多与之相似的表述,回答了与之相关的重要问题,在某种程度上也对这个命题做出了更清晰的定义。其一,他用与凯恩斯十分类似的方式,提出关于生产率分享的问题,也就表明这个命题至今仍然有效。其二,他正确地指出生产率分享不仅指物质层面,也越来越应该体现在精神层面和人类发展领域,其中特别强调了教育发展。其三,他详细探讨了促进精神层面平等的社会改革,特别是社会福利体系等制度安排问题(福格尔,2003)。凯恩斯的文章发表距今已近100年的时间,其间科学技术进步和经济增长的速度,近乎完美地证实了凯恩斯的预言。虽然在本文之前,尚未有人使用“悖论”来概括凯恩斯的这一关切,甚至凯恩斯本人也未必清晰地认识到,自己提出的命题归根结底是一个关于生产率分享的问题。然而,无论是从经济学理论还是从经济社会生活实践,人们从未在破解凯恩斯悖论之途止步不前。此外,与该悖论或命题相关的成长中的烦恼和调整中的痛楚反复出现,以与日俱增的难度挑战经济学家和政策制定者。本文着眼于世界各国面临问题的相关性,尝试把提高生产率的索洛悖论与分享生产率的凯恩斯悖论结合起来,在做出新的解析的同时,着眼于得出生产率分享的结论,进而阐释其政策含义。凯恩斯悖论包含两个经验上的自我支撑点。第一,生产率显著提高和生活水平大幅度改善,将使人类摆脱长期困扰于生存性挣扎的境地。显而易见,凯恩斯主要针对的是英国和欧美工业化国家。就这一点来说,可以说他一如既往地证明了自己作为历史上最伟大经济学家的预测能力。第二,经济增长带来成长中的烦恼和调整中的痛楚。应该说,他这个预言的准确性丝毫不亚于前一个判断。虽然这种烦恼与痛楚的性质和程度也发生了巨大的变化,但是,这个悖论仍然是研究相关问题的有意义的起点。凯恩斯设想的生活水平在100年中的改善,可以量化为人均国内生产总值(GDP)和劳动生产率均大体提高4—8倍。根据自凯恩斯文章发表后的世界经济增长表现,这个预言被证明并非异想天开。可以通过做一个简单的统计描述,检验这个“凯恩斯预言”。在图1中,我们使用奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、挪威、瑞典、瑞士和英国12个国家的加权平均数字,展示早期工业化国家长期以来人均GDP和劳动生产率的增长表现。如图1所示,在1930—2019年长达89年的时间里,这12个国家的人均GDP和劳动生产率(每小时产出)分别提高了5.3倍和5.4倍。随着时间的推移,劳动时间减少和产业结构多元化是一般性趋势,甚至从统计数据的一致性方面产生低估生产率提高幅度的效果,因此,图1中显示的增长倍数起码可以说是成色十足的。图1 西欧12国生活水平和生产率提高

资料来源:麦迪森(2003);世界银行数据库,https:// data. worldbank. org/。

说明:(1)关于人均GDP数据,在1998年及之前采用的是麦迪森(2003)估算的1990年国际美元口径,此后采用的是世界银行数据库的2017年国际美元口径(按照高收入国家组平均增长速度推算);(2)关于劳动生产率数据,在1998年及之前采用的是麦迪森(2003)估算的每工作小时创造的GDP,此后保持了相同的指标口径(实际数据系根据世界银行数据库中,高收入国家组平均每个就业人口创造GDP的增长速度估算)。

如果说生产率和生活水平的提高,几乎完全印证了凯恩斯的预言,由此产生的成长中的烦恼和调整中的痛楚,则远远超过了当时所能列举出的内容。凯恩斯对这些烦恼和痛楚的形象表述是:这些心理上的困惑导致人们“神经崩溃”(nervous breakdown)。我们也知道,基于神经科学(neuroscience)的进步,在心理学和经济学融合的基础上蓬勃兴起的行为经济学,就是结合心理因素探讨人们如何对经济信号做出反应的学问。既然凯恩斯悖论中的心理因素植根于长期变化的经济史,无论个体还是整体的经济行为,也必然打上相应的历史烙印,在长期经济发展过程中既体现在经纬万端的现象层面,也展现出积重难返的稳定趋势。下面,我们从凯恩斯做出这一著名预言以来,世界经济史中具有一般代表性的现象着眼,展示在经济增长和生产率提高的同时,始终存在着的成长中的烦恼和调整中的痛楚,并尝试概括一些重要的表现,揭示各种表现之间的内在关联性以及演进逻辑。当年凯恩斯在文章中仅做粗略分析的技术性失业,不仅作为一种旷日持久的现象继续存在,并且与之相关的技术性重新配置现象还诱发出各种次生的难题,在一些国家甚至演变为危及社会安定乃至政治稳定的因素。一般来说,技术性失业属于一种自然失业现象,主要由劳动者的技能无法适应技术进步和结构变化的需要所致。然而,在经济危机、金融风暴和经济衰退等宏观经济周期中,技术、产业和企业的新旧更替被迫加速,短期的周期性失业现象常常转化为长期的结构性失业。正是由于这种技术性失业始终伴随着生产率提高的发展过程,其引致的重新配置成为市场经济创造性破坏的基本路径和表现,作为重新配置对象的劳动者及其家庭的收入和生活也常态性地遭遇冲击。这种结果与资本收益增长始终快于工资增长的皮凯蒂不等式完全相符(皮凯蒂,2014),即生产率成果没有得到广泛和均等的分享。例如,即使在经济合作与发展组织(OECD)这些高收入国家,初次分配后的基尼系数也普遍在0.4以上,只是在经过税收和转移支付等再分配手段调整之后才降到合理的范围。①又如,美国收入最低20%的居民获得的收入比重,从1979年的6.5%,降到1986年的5.6%,2018年进一步下降到5.2%,这个水平甚至低于很多发展中国家。②以生产率得不到普遍分享的发展特征为背景,宏观经济中长期因素与短期因素彼此交织、互为因果,表现出多种扭曲的现象,使世界经济和各国经济陷入种种困境,相互之间既有相似性,又各有各的不幸。影响最为广泛的趋势性表现是,在经济发展阶段和人口转变阶段发生变化时,政策上的不恰当应对致使宏观经济愈趋不稳定,在2008—2009年国际金融危机后,则表现为世界经济进入长期停滞的新常态。凯恩斯在撰写文章的时候,虽然指出了成长中的烦恼和调整中的痛楚,然而整个基调还是乐观的。不过,数年之后他在其他文献中表达的一些重要思想或其中某些主要成分,特别是一些具有醒世性质的判断,在此文中已经可见端倪。总体来说,从进入20世纪30年代开始,凯恩斯即把工作重心转换到创作《就业、利息和货币通论》(以下简称《通论》)上面,并且开始用《通论》的分析框架延伸自己对相关问题的解释(斯基德尔斯基,2006)。————

①相关数据请参见 https:// stats. oecd.org/ index.aspx?r= 556560,最后访问日期:2021年11月12日。

②相关数据请参见 https:// data. world bank. org/ indicator/ SI. DST. FRST.20,最后访问日期:2022年2月3日

————

1937年即在《通论》出版的第二年,凯恩斯以“人口下降的一些经济后果”为题分别进行演讲和发表文章,指出人口停滞将会对总需求产生巨大的冲击,如果不能通过改善收入分配和提高社会保障水平予以对冲,则会给经济增长带来灾难性的后果(Keynes,1978)。这个可能发生的灾难性后果,在一年之后即1938年由美国经济学家阿尔文·汉森(Alvin Hansen)表述为“长期停滞”(Hansen,2004)。至于长期停滞的具体表现和基本特征,直到进入21世纪,特别是国际金融危机之后,才为更多的经济学家做出特征性概括,并且在研究者之间形成日渐扩大的共识(Summers,2016)。我们以经济史和学说史相结合的方式、从供给侧和需求侧相结合的角度,把凯恩斯悖论在当代世界经济和各国经济中的表现,做一个逻辑一致的归纳。一方面,人口老龄化减少劳动力供给、减缓人力资本改善速度、降低资本回报率和加大生产率提高难度,从而削弱经济的潜在增长能力。另一方面,老龄化也产生弱化比较优势和出口、降低投资意愿以及抑制居民消费的效应,从而削弱社会总需求。这供需两侧的效应,最终表现为一些国家以及世界经济的低通货膨胀、低长期利率和低经济增长表现。普遍存在的政策失误,则产生进一步加剧这些趋势的效果。在经济增长乏力的背景下,收入分配状况恶化和社会保障不充分,导致宏观经济政策中的民粹主义倾向,不仅未能解决问题本身,在很多国家还导致积重难返的新问题。以美国为例,由于在理念上信奉新自由主义经济学,笃信收入分配的涓流效应,一度在政策上形成排斥再分配的倾向,面对劳动力市场和收入两极分化、消费低迷和投资意愿低下,金融资本滥用金融创新以及恶意助推等方式,鼓励居民借贷消费,推动政策量化宽松。例如,在劳动力市场两极化以及收入差距扩大的条件下,居民对正规和非正规信贷的需求显著提高,金融部门也对此做出反应,导致消费信贷的过度扩张。经验分析表明,以家庭无担保借贷总额与可支配收入之间比率表示的居民负债消费水平,同反映收入差距的家庭收入基尼系数表现出高度的相关性,表现为居民负债与收入不平等同步提高(Krueger and Perri,2005)。这种民粹主义宏观政策倾向,不仅表现在用信贷扩张的方式刺激消费,还表现在采取扩张性财政政策和量化宽松货币政策刺激投资以保持经济增长,从而与老龄化趋势一道,在低通货膨胀、低长期利率和低经济增长之外,为长期停滞再增添了高金融风险和高负债率的特征。①————

①关于美国宏观经济政策的民粹主义倾向,可参见拉詹(2011)。最新的研究,则从另一个角度表明量化宽松政策具有明显的政策先入之见。例如,布赖恩·法博(Brian Fabo)等人梳理了中央银行研究人员和学术界对量化宽松政策进行评估的文章,发现与学术界研究相比,中央银行作为政策实施者,在研究中倾向于得出政策有效的结论、找到政策有利于产出增长的经验证据,以及使用更为正面的语言阐述政策(Fabo et al.,2020)。此外,中央银行的管理层比较广泛地参与了这种政策效应研究。

————

让我们再回到对索洛悖论的讨论上来。围绕这个命题出现了汗牛充栋的研究文献,在形成一定程度共识的同时,也制造出更多的分歧点。下面,我们仅简述这场学术争论中几个较为新近的研究成果。这不仅由于它们与本文的意图最相关,也由于厘清这些讨论中的逻辑线索,有助于我们理解诸多现实中的经济问题,特别是困扰世界经济的长期停滞现象(O’Rourke,2015)。特别值得重视的一点,是这些讨论可以帮助我们更好地洞悉分别由凯恩斯和索洛提出的两个生产率悖论,从两者之间表面的不相关性中找到内在的逻辑联系。一种具有代表性并且知名度较高的观点,以罗伯特·戈登(Robert J.Gordon)和泰勒·考恩(Tyler Cowen)为代表,从方法论角度可以被概括为“技术性质范式”,主要从供给侧的因素上解释生产率为什么停滞。例如,这种观点认为,以1940年为界,在之前与之后各70年中发生的技术革命,在根本改变人们的日常生活,以及生产率提高和分享方面具有巨大的差异。被人们过分渲染的新技术诱致产生的“新经济”,其实不仅无法与以往的伟大发明相比拟,还伴随着最终会阻碍增长的收入不平等、教育不公、人口停滞和财政不可持续等问题。虽然采用相似的研究范式,这两位代表性作者的观点也具有差异性。例如,戈登认为1940年之前的技术进步具有明显的颠覆性和革命性,而在此之后的技术进步则不然;或者说前者是从0到1的创新,后者只是功能或性能的边际改进(戈登,2018)。考恩的论述角度不尽相同,他强调早期的技术进步更具有分享性,后来的技术进步则更偏于提高资本收益,缺乏包容性和分享性,因而导致收入差距扩大和贫富分化,由此产生一系列不利于经济增长,因而也不利于生产率提高的阻碍因素(Cowen,2011)。还有一类研究,从方法论上被称为“技术断层范式”。①从尝试解答索洛悖论出发,这种研究发现了一些新的证据,揭示了一些新的现象(Acemoglu et al.,2014)。第一个现象似乎表明索洛悖论已经得到解决,或者可以把索洛的表述进行这样的改写:如今生产率的统计中处处有计算机(新技术)的作用。研究中发现的第二个现象是,因计算机等新技术予以赋能的机器、机器人等自动化设备日益替代传统的劳动力和人力资本,导致劳动者就业面临着更多各种各样的壁垒,工人的工资讨价还价能力被削弱,高质量就业机会减少,劳动者的地位相应降低。与此相应,研究中发现的第三个现象,便是美国的生产率增长与平均工资增长日益脱钩。————

①这是达龙·阿西莫格鲁(Daron Acemoglu)等(Acemoglu et al.,2014)对埃里克·布林约尔松(Erik Brynjolfsson)等(Brynjolfsson and McAfee,2011)研究结论和研究范式的一种概括。

————

阿西莫格鲁等人的研究则认为,说索洛悖论已得到破解还为时尚早。所以,他们有针对性地给自己的论文起名为“索洛悖论的回归”(Acemoglu et al.,2014)。他们发现,即便出现生产率提高的情形,也是由于在那些使用计算机和信息技术的产业,就业减少的幅度过大,因而与生产率的提高形成矛盾的现象。我们不妨这样来认识:索洛悖论并没有消失,但是,新的经验证据毕竟提供了新的洞见机会,使我们能够更好理解这个命题。下面,我们不妨循着技术断层范式的思路,同时以其他研究成果补充一些重要证据,尝试做出一个符合逻辑的解释。研究显示,在数字技术应用或者经济的数字化转型方面,行业之间以及企业之间存在着显著的异质性,进而在生产率表现上形成巨大的差异(Pilat and Criscuolo,2018)。这种现象本是预料之中的。如果那些通过采用新技术成功提高了生产率的企业得以生存和扩张,同时那些未能做到这一点的企业遭到淘汰,恰好意味着创造性破坏机制在发挥作用。这本来也是创新的本质涵义,经济整体生产率正是在这个过程中得到提高的。问题在于,这种创造性破坏机制,即使在美国这种自诩的自由市场经济中,也不再能够完好地发挥作用。于是,我们可以归纳出两个阻碍生产率提高的机制及其表现。第一是资源配置的僵化。以往的研究显示,在市场竞争中,生产率高的企业得以生存和扩张,生产率低的企业则萎缩和消亡,这种进与退和生与死的机制是生产率提高的重要途径,对美国生产率提高的贡献率高达1/3到1/2(Foster,Haltiwanger,and Krizan,1998)。然而,托马斯·菲利庞(Thomas Philippon)更新的研究发现,企业的进入率和退出率从20世纪80年代至今整体处于持续降低的态势,使美国经济的营商活力显著降低(Philippon,2019:80—96)。低生产率的企业不能退出和死亡,使得企业之间不能进行有利于生产率提高的资源重新配置。第二是资源配置的退化。在营商活力降低以及制造业领域的就业创造赶不上生产率提高速度的条件下,被自动化排斥出来的劳动者只能转向生产率较低的服务业。如果说要素向生产率更高的部门流动标志着资源配置进化的话,这种相反方向的劳动力流动,则是一种资源配置退化的表现。在很多国家,服务业的劳动生产率都显著低于工业特别是制造业。虽然作为一个整体来看,美国服务业的劳动生产率高于工业,但是,如果以“可贸易部门”和“非贸易部门”来划分,这种资源配置退化现象也是真实发生的。例如,迈克尔·斯彭斯(Michael Spence)等发现,在1990—2008年间,美国的新增就业几乎全部来自以服务业为主的非贸易部门,而非贸易部门的生产率不仅显著低于可贸易部门,而且具有停滞的特点(Spence and Hlatshwayo,2012)。在技术进步并在一些企业和产业导致生产率提高的同时,能够提高经济整体生产率的创造性破坏机制却未发挥作用。阻碍生产率提高的资源配置僵化和退化现象,反而与技术进步和经济增长如影随形。这个结果可以恰如其分地刻画索洛悖论的表现,以此为出发点进行研究,也就可以得出索洛悖论产生的原因。然而,不仅索洛本人没有给出解决这个生产率停滞原因的途径,介入索洛悖论讨论的经济学家也未能就此类答案取得共识。不过,在众说纷纭却逐步深入的相关研究基础上,如果再让凯恩斯和索洛进行一次跨越时空的对话,不仅可以帮助我们发现两者之间的共通之处,还可以提供一个打破索洛式生产率停滞的机会,或者更确切地说:合并两者之间的同类项,以此“悖论”破解彼“悖论”。概言之,索洛悖论关注的是生产率的提高,之所以被称作“悖论”,是因为应用新技术本是以提高生产率为目标,却未能达到提高经济整体生产率的初衷。然而,凯恩斯悖论一经提出便直切生产率提高后的分享问题。这就是说,只有引入生产率分享这个命题,才可能最终破解生产率持续提高的悖论。人类经济活动的演进就是生产率不断提高与分享的过程。以产业结构和技术变迁的视角来看,从渔猎采集活动到定居农业和畜牧业,从农业到工业以及从工业到服务业的转变,未必是顺序排在后面的产业(简称后位产业),从一开始就具有高于排在前面的产业(简称前位产业)的生产率水平,而是前位产业的生产率提高为后位产业的出现及发展创造必要条件,随着后位产业生产率的提高,引起资源重新配置并加快产业变革的步伐。下面,我们从两个要点来理解这个经济史过程,进而从经济学说史的几种重要范式出发,按照统一的逻辑揭示相应的政策含义。首先,从一般规律性以及最终结果来看,第二产业特别是制造业的生产率显著高于第一产业,新型服务业的生产率高于第二产业。这种产业之间的生产率差距成为产业结构变化的驱动力和引导力,在每个产业自身生产率提高的同时,在经历经济增长和产业结构变化的过程中,产生进一步提高整体经济层面生产率的资源重新配置效应。从经济史中观察到的产业结构变化及其动力和后果,体现为经济学文献中两个含义相互关联并且互为补充的特征化事实。第一个特征化事实被表述为“配第-克拉克定理”。该理论主要揭示了劳动力按照从第一产业到第二产业,再到第三产业转移的产业结构变化顺序,特别强调农业劳动生产率是非农产业发展的必要条件。科林·克拉克(Colin Clark)的研究隐约地得出了与鲍莫尔成本病相类似的结论,即服务业劳动生产率的提高速度虽然相对缓慢,但是,由于人们对服务需求的收入弹性较大,因此该产业仍可获得与物质产品部门大体相当的回报(克拉克,2013:58—74)。第二个特征化事实主要从西蒙·库兹涅茨(Simon S.Kuznets)的研究概括而来。基于对跨国和长期数据的分析,他指出从前位产业到后位产业的转变过程,通常是一个生产要素,特别是劳动力遵循生产率从低到高的顺序进行重新配置的过程(库兹涅茨,1985)。所以,遵循生产率提高的路径和顺序而发生的产业结构变化,被青木昌彦(Aoki Masahiko)称为“库兹涅茨过程”(Aoki,2012:13—47)。包括库兹涅茨本人在内进行的大量经验研究,都证明在各国的经济发展中,库兹涅茨过程是提高生产率的最主要途径。其次,较早获得发展的前位产业在为后位产业创造必要的生产率基础的同时,其实也正是一个生产率分享的过程。之所以说“分享”,是由于对那些因时滞生产率尚未得到提高的产业,社会通常采取一种容忍的态度,给予时间任其在发展中提高生产率。诚然,最终也会有一些产业,生产率具有长期甚至永远滞后于全社会生产率提高幅度的特质,其继续存在是依靠分享社会整体生产率的提高。漫长的人类历史表明,后位产业并不是从出现伊始就有较高的生产率,甚至并不注定就具有高于前位产业的生产率水平。例如,定居农业和畜牧业在很长时间里,劳动生产率是低于渔猎采集活动的,以致人类需要同时依靠两种活动才能维持生存(戴蒙德,2022:85—96)。在当代社会普遍观察到的类似现象,就是服务业中很多部门(特别是生活服务业)的劳动生产率显著地低于制造业,因此,制造业的萎缩如果不能伴随着高端服务业的扩大,通常导致整体生产率的下降。在很多情况下,前位产业需要以容忍的心态与后位产业长期并存,同时以分享的方式帮助后者的发育和成长,直至条件成熟从而进入库兹涅茨过程。威廉·鲍莫尔(William J.Baumol)以表演艺术为例,揭示了一种产业生产率长期滞后于社会平均水平的现象。他和合作者在一本著作中指出,与制造业的生产率不断提高和单位成本不断下降的特征正相反,表演艺术的活动过程本身,就是产出和目的,而不是制造某种产品或服务的手段,这一性质决定其生产率不会发生显著的提高,因而单位成本将不断上升。但是,既然人们普遍对演出具有实际的甚至是日益增长的需求,因而这个行业的报酬水平,仍然可以随整个社会报酬水平而水涨船高。这种现象及其研究范式被称为“鲍莫尔成本病”(Baumol’s cost disease)。无论以补贴的方式、依靠剧院经营模式的改进,还是通过传播方式的创新,其实都无关宏旨,表演艺术在本质上和总体上是依靠生产率的分享而得以存在的(Heilbrun,2011:67—75)。有趣的是,在思考生产率得到大幅度提高因而经济问题得到解决之后,人们如何利用富余出来的时间这个问题时,凯恩斯所举的例子也同表演艺术活动有关。也就是,当人们不再需要为生计而奔忙的时候,他们或者以歌唱打发时间,或者单纯享受别人的歌唱。只不过鲍莫尔关注的是作为产业活动的表演艺术。诚然,鲍莫尔的本意是讨论两种“赤字”之间的抉择难题,即一方面,生产率停滞导致单位成本提高,使社会在发展艺术时纠结于“财务赤字”,另一方面,如果艺术发展不能获得支持,便会使艺术消失或产生“艺术赤字”。不过,从经济学分析逻辑看,根据鲍莫尔成本病得出的结论,与根据凯恩斯悖论所引申的意思是一样的,即由于人们对表演艺术保持着需求,因而无论以何种方式,终究可以通过分享整体生产率的提高,使这种活动以产业的形式按照人们的需求永远地存在下去。如果说鲍莫尔成本病假说隐含的结论,是需求决定生产率分享的可能性的话,我们还可以从提高生产率的角度看待生产率分享的必要性。这里引入另一个概念即“泽拉兹尼假说”,意思取自美国科幻小说家罗杰·泽拉兹尼(Roger Zelazny)的中篇小说《趁生命气息逗留》(泽拉兹尼,2011)。对这篇文学作品中表达的哲理做一个经济学的引申,有助于我们从供给侧的角度认识到,分享生产率也为提高生产率创造条件。这篇小说讲的是在人类消失很久之后,人工智能系统按照人类被毁灭之前的最后指令,仍在日复一日、年复一年地重建地球。一个叫弗洛斯特的高级人工智能主体,在负责从物质结构重建地球的同时,还试图理解人的本质以便重建人类本身。在弗洛斯特与一个拥有关于人类的知识的机器人之间,进行过下面一段对话(泽拉兹尼,2011:18—19)。“你说的又是度量了,而我说的则是积累的体验。机器正好是人的反面,因为它能描述人无法感知的某个活动的所有细节,但它却无法像人一样体验这个活动。”“一定能找到办法。”弗洛斯特[说],“否则,以宇宙万物的运行为基础的逻辑就是错误的。”“就算全宇宙的数据也无法使你变成一个人,伟大的弗洛斯特。”凯恩斯预想的成长中的烦恼和调整中的痛楚,在现代社会不仅依然存在,而且更加深切,也愈趋复杂。技术性失业在信息技术时代的崭新表现是,人工智能特别是具备了深度学习能力的机器人,预期可以无限度地替代人类工作,破坏就业岗位。不仅体力劳动者和重复性智力劳动者要与机器人竞争,那些对人力资本要求很高的职业和技能,也日益成为机器人替代的对象。在这种情况下,人类与自身的产物即机器人之间的本质区别,应该是人之为人的绝对优势,因而是劳动者赖以与机器人竞争的比较优势所系。正如泽拉兹尼假说暗示的那样,相比于人工智能的数据处理能力乃至由此而来的学习能力,人类迄今为止仍然拥有的并且应该有意识地予以保持的绝对优势,是更深刻的认知能力乃至非认知能力。这种重在体验和感觉的人类特质和能力,既包括主动意识,如人际沟通、情感交流、劝说、讨论,乃至形成共同意识、进行合作和采取集体行动等,也包括微妙意识和潜意识,如我们通常以无可言喻、言外之意、心照不宣等词语所形容的那类情感。后一种感觉最突出地体现在各种人类艺术活动和作品之中。因此,以生产率分享的形式保持艺术活动的存在,激励艺术创作中创造性的充分迸发,或许就是人类生产率的长远乃至永恒源泉。迄今为止我们都是在产业关系的层面讨论生产率的分享。这类分享现象普遍存在于历史和现实之中,也是理解生产率分享问题恰当的出发点和常见的着眼点。在本文所借用的概念或隐喻中,凯恩斯、鲍莫尔和泽拉兹尼不约而同地把艺术特别是表演艺术作为标志性的分析对象,也在方法论意义上具有启发性。从某种意义上说,对于表演艺术这种活动,人们尚未就克服鲍莫尔成本病的方式取得共识。不过,一个现实中存在的做法具有启发性,即在恰当的场合,可以把从业者的报酬与生产率予以脱钩。能够把经济活动表现与基本生活保障脱钩的根本性制度安排,便是国家层面的社会福利体系。下面,我们从不同层面阐释社会福利作为生产率终极分享机制的理由。以正式制度安排形成生产率分享机制,面临着可接受程度和运行可持续性难题。在仅仅存在于理论模型中的纯粹市场竞争条件下,不可能存在一些经济活动的生产率持续性地低于社会平均水平,或者其单位成本持续性地高于社会平均水平的情形。因此,由于这样或那样的原因,或者说出于“正当的”或“不正当的”理由,没有按照自由市场原则退出的经济活动,事实上是以一种非价格机制分享着提高了的全社会生产率。生产率分享要求究竟是“正当的”还是“不正当的”,现实中常常难以做出准确的区分。我们可以将这种生产率分享要求区分为三种类型。第一种类型是鲍莫尔成本病所针对的类型,对社会来说是必要的分享。由于人们对诸如表演艺术这类活动具有较大的需求弹性,总体而言是可以得到解决的。第二种类型表现为低效率的经济活动不愿和不能退出的现象,通常造成资源配置僵化的效果。这种生产率分享显然是违背效率原则的。然而,如果在社会层面解决了对劳动者的保护问题,则可以让创造性破坏作用充分发挥。第三种类型则是凯恩斯悖论所揭示的,当社会生产率提高到一个更高的水平上时,如何把节约出的闲暇时间在社会成员中合理分配的问题。这是生产率分享的难点所在。可见,面对这种必要与非必要的市场失灵现象的区分难题,任何局部性的解决方案,都不如形成一种全社会层面的制度安排,以便提供国家层面的必要公共品来得彻底。例如,被经济学家称为“新社会契约”的这种制度安排(Shafik,2021),包括每个人在自己的生命周期不同阶段的分享、每一代人之间的分享、社会群体之间的分享,乃至人与自然之间的分享。一般来说,这种制度安排体现在社会福利体系的建设之中。从全社会制度安排层面进行生产率分享,或者说建设社会福利体系的更重要和更充分理由在于,这个层面的生产率分享符合人的自由全面发展以及对人的充分保护这一发展目的,因而也是政府必须履行的职能所在。虽然凯恩斯和福格尔都触及了这个问题,但是,最完整、最经典同时对于中国最具针对性的表述,来自卡尔·马克思(Karl Marx)。马克思在全面考虑共产主义社会不同阶段特征的情况下,从三个层次上,同时关注并论证了关于人与劳动之间的关系问题(Sen,2021),是指导我们认识社会福利体系建设的最科学论述。第一个层次考虑的是激励问题。在批评德国工人党纲领中的费迪南德·拉萨尔(Ferdinand Lassalle)“不折不扣的劳动所得”概念的矛盾基础上,马克思在《哥达纲领批判》中揭示了在共产主义第一阶段上进行社会总产品扣除的必要性。由于每个生产者从社会领回的,正好是他给予社会的个人劳动量,因此这里体现的是按劳分配原则(马克思,2015)。马克思详细列出了对社会总产品进行必要扣除的项目,其中很多便具有社会共济、社会保护和社会福利的内容。第二个层次考虑的是公平问题。马克思揭示了“个人的劳动不再经过迂回曲折的道路,而是直接作为总劳动的组成部分存在着”这一共产主义社会的共性特征(马克思、恩格斯,1995:303)。由于在这个更高的发展阶段上,不再需要区分个人领回的劳动量与社会总产品的扣除量,所以,这里他所提出的,正是在共产主义社会更高阶段实行的按需分配原则(马克思,2015)。第三个层次考虑的是自由问题。关于在生产率达到足够高的水平,以至社会财富充分涌流的条件下人的自由和全面发展,马克思和弗里德里希·恩格斯(Friedrich Engels)在《德意志意识形态》中做了形象的描述,与本文讨论的几个经济学隐喻也颇为相似,与凯恩斯文中所说“我们将再次把目的置于手段之上,更加看重事物的意义本身,而不是仅仅事物的有用性”也有异曲同工之妙。马克思、恩格斯(1960:37)在文中写道:在共产主义社会里,任何人都没有特殊的活动范围,而是都可以在任何部门内发展,社会调节着整个生产,因而使我有可能随自己的兴趣今天干这事,明天干那事,上午打猎,下午捕鱼,傍晚从事畜牧,晚饭后从事批判,这样就不会使我老是一个猎人、渔夫、牧人或者批判者。从按劳分配到按需分配以至实现人的自由和全面发展,是一个循序渐进的社会演进过程。在整个过程中,对社会总产品进行必要扣除,即以社会共济、社会保护和社会福利等形式进行生产率分享的程度,应当根据人类社会发展形态、经济发展水平,以及特定时期既有的物质和能力来确定。约翰·肯尼思·加尔布雷思(John Kenneth Galbraith)在提出“丰裕社会”这个发展阶段的概念时,也是着眼于社会对公共品具有更高需求的特征(加尔布雷思,2009)。由于生产率的提高是一个持续和积累的过程,对应这种进步,生产率的分享程度也应该得到持续的增强,这将表现为社会福利体系的与时俱进和日臻完善。本文引述或概括若干具有隐喻性质的经济学概念,也简述对应的经济史事实,进而提出把生产率的提高与分享结合起来的命题。索洛悖论表达的主要是技术进步条件下生产率如何提高的困惑,凯恩斯悖论提出了生产率提高后如何分享的命题,鲍莫尔成本病从社会需求角度揭示了分享的必要性和可能性,泽拉兹尼假说则从提高生产率的角度强调了分享的必然性。经济史既充满了各种生产率提高与分享的经验,也给经济学和政策制定出了颇多难题。诸如三个产业之间以及不同经济活动之间的继承与培育关系,诸如难以预料的经济活动新形态的涌现,诸如艺术活动等特定产品与服务的成本病,尽皆如此。然而,唯有建立在社会层面的基本公共服务或社会福利体系,才能在生产率分享中做到内容的包罗万象和职能的纲举目张。凯恩斯承认,生产率的提高从而经济问题的解决,不可能在所有人群中同时和同步发生,因此,变革必然是循序渐进的。但是,他也做了一个展望,预见终究会出现一个关键的时刻,即当生产率的提高可以让足够大范围的人口不再操心经济问题,人们之间彼此承担义务的性质就发生了变化,生产率分享的形式也将发生变化。对凯恩斯来说,这只是一个预言式的展望。不过,把理想模式与现实状况进行对比,两者之间的差异也能够帮助我们找到当前的问题所在,揭示相应的政策涵义并提出建议。无论是否存在着索洛悖论所揭示的生产率停滞现象,与凯恩斯所处的时代相比,当今世界的生产率的确达到了极高的水平。然而,人们对收入分配、均等机会和社会保护现状的种种诟病,说明生产率分享的程度严重滞后于生产率提高的程度。一方面,羸弱的人力资本积累阻碍生产率提高,从供给侧削弱潜在增长率;另一方面,居民消费能力弱和消费倾向低,从需求侧制约经济增长潜力的发挥。因此,世界经济和许多发达国家不仅深受索洛悖论困扰,也陷入长期停滞的陷阱。国际金融危机和新型冠状病毒肺炎疫情大流行加重了症状,也进一步揭示出生产率分享不足是症结所在。历史总是重复自身,经济史也呈现出周而复始的特征。早在第二次世界大战及战后时期,欧美经济学家和政策制定者就以加快福利国家建设为制度载体,尝试并成功地以生产率的分享促进生产率的提高,催生了“婴儿潮”,改善了收入分配,形成了庞大的中产阶级,一度尽享高速增长红利。国际金融危机之后的长期停滞与疫情大流行的冲击,成为再次强调生产率分享的催化剂,很多高收入国家的政策纷纷转向增强政府再分配职能,加大对公共领域的支出,加强对市场和垄断性企业的规制,从而遏制不负责任的资本主义。从经济学和政策制定的角度看,风向正在转变;实践效果将会如何,生产率分享的举措能否成为生产率提高的契机,我们需拭目以待。以凯恩斯关于生产率增长预测的量级来看,中国改革开放40余年的实践,可谓一个顶破了天花板的案例,即经济总量和生产率的提高,超过了历史上任何国家在相同时长所取得的增长绩效,并且在生产率提高和分享之间取得了良好的平衡。1978—2020年间,中国的实际GDP增长了39倍,劳动生产率(每个就业人员创造GDP)提高了20倍,实际人均GDP和居民人均可支配收入均提高了26倍。根据世界银行2020年数据和2021年中国经济实际增长率推算,2021年中国人均GDP已经达到11267美元,十分接近跨越中等收入阶段的水平。在这个关键的发展阶段,通过推进改革和完善政策,进一步提升生产率提高与分享的水平,是提高和实现潜在增长率的制胜法宝。 戴蒙德,贾雷德,2022,《枪炮、病菌与钢铁:人类社会的命运》,王道还、廖月娟译,中信出版社。福格尔,罗伯特·威廉,2003,《第四次大觉醒及平等主义的未来》,王中华、刘红译,首都经济贸易大学出版社。戈登,罗伯特,2018,《美国增长的起落》,张林山、刘现伟、孙凤仪等译,中信出版集团。加尔布雷思,约翰·肯尼思,2009,《富裕社会》,赵勇、周定瑛、舒小昀译,江苏人民出版社。克拉克,科林,2013,《发展经济学的早期年代》,载吉拉德·M.米耶、都德莱·西尔斯编《经济发展理论的十位大师》,刘鹤等译,中国经济出版社。库兹涅茨,西蒙,1985,《各国的经济增长:总产值和生产结构》,常勋等译,商务印书馆。拉詹,拉古拉迈,2011,《断层线——全球经济潜在的危机》,刘念等译,中信出版社。马克思,2015,《哥达纲领批判》,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译,人民出版社。马克思、恩格斯,1960,《马克思恩格斯全集》第3卷,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译,人民出版社。马克思、恩格斯,1995,《马克思恩格斯选集》第3卷,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译,人民出版社。麦迪森,安格斯,2003,《世界经济千年史》,伍晓鹰等译,北京大学出版社。皮凯蒂,托马斯,2014,《21世纪资本论》,巴曙松等译,中信出版社。斯基德尔斯基,罗伯特,2006,《凯恩斯传》,相蓝欣、储英译,生活·读书·新知三联书店。泽拉兹尼,罗杰,2011,《趁生命气息逗留》,李克勤等译,四川科学技术出版社。Acemoglu,Daron,David Autor,David Dorn,Gordon H.Hanson,and Brendan Price. 2014.“Return of the Solow Paradox?IT,Productivity,and Employment in U.S. Manufacturing.”NBER Working Paper No.19837.Aoki,Masahiko. 2012.“The Five Phases of Economic Development and Institutional Evolution in China,Japan,and Korea.”In Institutions and Comparative Economic Development,edited by Masahiko Aoki,Timur Kuran,and Gérard Roland,pp.13-47. Basingstoke,Hampshire/New York, NY:Palgrave Macmillan.Brynjolfsson,Erik,and Andrew McAfee. 2011. Race Against the Machine:How the Digital Revolution is Accelerating Innovation,Driving Productivity,and Irreversibly Transforming Employment and the Economy. Lexington,Massachusetts:Digital Frontier Press.Cowen,Tyler. 2011. The Great Stagnation:How America Ate All the Low-Hanging Fruit of Modern History,Got Sick,and Will(Eventually)Feel Better. New York:Dutton.Fabo,Brian,Martina Jancoková,Elisabeth Kempf,and LubosPástor. 2020. “Fifty Shades of QE:Comparing Findings of Central Bankers and Academics.” NBER Working Paper No.27849.Foster,Lucia,John Haltiwanger,and C.J.Krizan. 1998. “Aggregate Productivity Growth:Lessons from Microeconomic Evidence.” NBER Working Paper No.6803.Hansen,Alvin. 2004. “On Economic Progress and Declining Population Growth.” Population and Development Review 30(2):329-342.Heilbrun,James. 2011. “Baumol’s Cost Disease.” In A Handbook of Cultural Economics,edited by Ruth Towse,pp.67-75. Cheltenham,UK/ Northampton,MA:Edward Elgar Publishing Limited.Keynes,John Maynard. 1978. “Some Economic Consequences of a Declining Population.” Population and Development Review 4(3):517-523.Keynes,John Maynard. 2010. “Economic Possibilities for Our Grandchildren.” In Essays in Persuasion,pp.321-332. Basingstoke,Hampshire/ New York,NY:Palgrave Macmillan.Krueger,Dirk,and Fabrizio Perri. 2005. “Does Income Inequality Lead to Consumption Equality? Evidence and Theory.” Federal Reserve Bank of Minneapolis Research Department Staff Report No.363.O’Rourke,Kevin Hjortshj. 2015. “Economic Impossibilities for Our Grandchildren?” NBER Working Paper No.21807.Philippon,Thomas. 2019. The Great Reversal:How America Gave Up on Free Markets. Cambridge,Massachusetts/ London,England:The Belknap Press of Harvard University Press.Pilat,Dirk,and Chiara Criscuolo. 2018. “The Future of Productivity:What Contribution Can Digital Transformation Make?” Policy Quarterly 14(3):10-16.Sen,Amartya. 2021. “Marx after Kornai.” Public Choice 187(1-2):27-32.Shafik,Minouche. 2021. What We Owe Each Other:A New Social Contract for a Better Society. Princeton/Oxford:Princeton University Press.Solow,M.Robert. 1987. “We‘d Better Watch Out.” The New York Times Book Review,July 12.Spence,Michael,and Sandile Hlatshwayo. 2012. “The Evolving Structure of the American Economy and the Employment Challenge.” Comparative Economic Studies 54:703-738.Summers,Lawrence H. 2016. “The Age of Secular Stagnation:What It Is and What to Do About It.” Foreign Affairs 95(2):2-9.

版权所有:北京五十人论坛顾问有限公司

版权所有:北京五十人论坛顾问有限公司