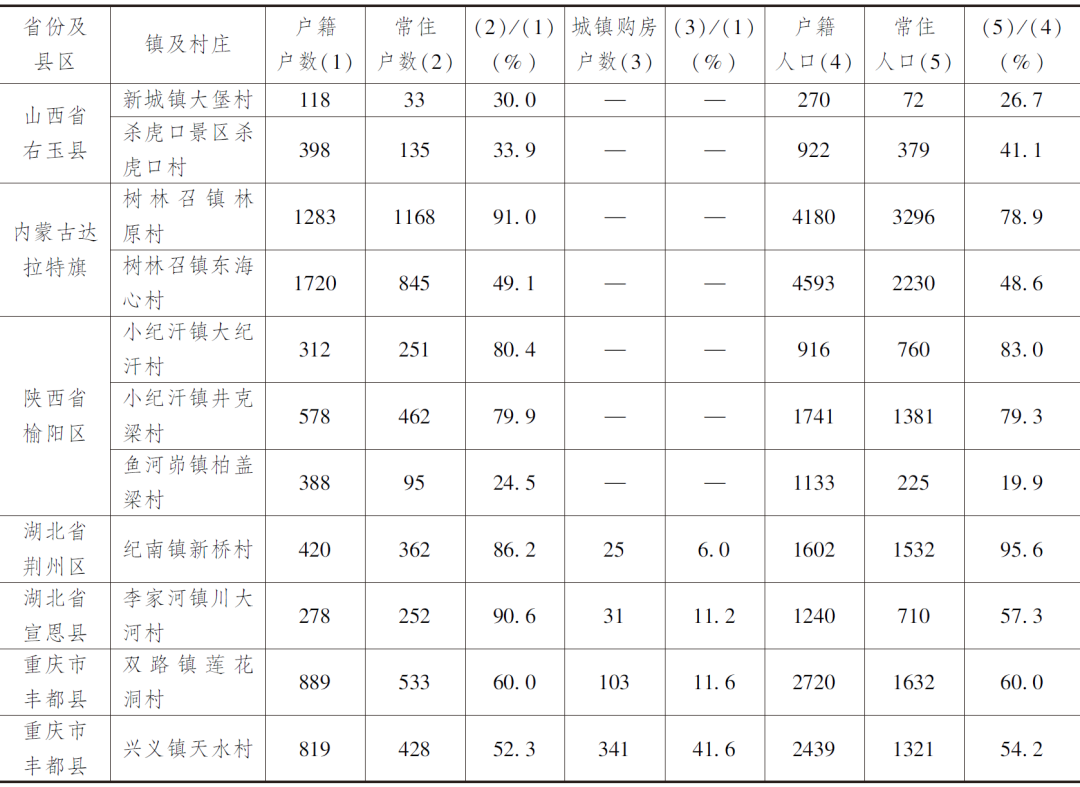

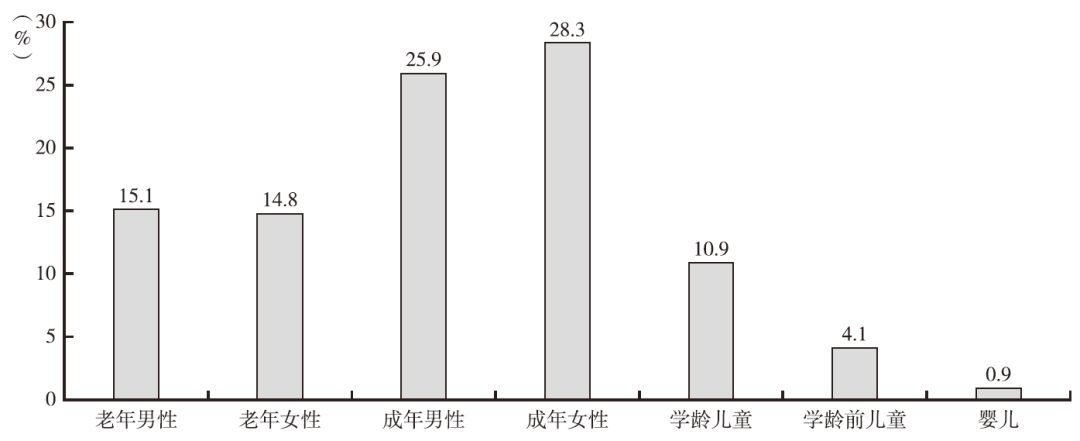

内容提要:本文借助调查数据和案例分析,考察脱贫农户和迁移劳动者的社会流动以及他们对公共服务的需求。主要发现:第一,在新冠肺炎疫情大流行期间,脱贫农户依然通过家庭内部分工支持青壮劳力转向城市就业和落户。留守村庄的人口严重老龄化,然而老年长期照护筹资和服务均不足。第二,农民家庭普遍实现了代际教育流动。部分乡-城迁移劳动者进入劳动力市场前,利用助学贷款完成了中等专业教育和高等教育。第三,在获得正规就业岗位的受访者及随迁家庭当中,大约4/5跨越了中等收入群体的最低门槛,将近1/4的家庭利用银行贷款在城市购买住房。第四,迁移劳动者失业期间极少得到城市救助或受惠于失业保险。随迁家庭也难获得适合其收入水平的托幼服务。因此,有必要实行普惠制的老年和幼儿照护补贴,以促进城乡社会保障及公共服务体系的融合。关键词:农户内部分工 劳动力转移 社会流动 公共服务 “社会流动”,不仅定义为直系家庭多代人在社会经济阶梯的升降,而且也包括个人在自己生命周期之内进出不同的社会经济阶层(OECD,2018)。它既称得上古老而又年轻的多维度话题,又是政治学、经济学和社会学等多学科交叉的研究领域。与之相关的理论演化,与社会经济的现代化转型尤显相辅相成乃至齐头并进。在亚当·斯密(1723—1790年)生活的时代,欧洲资产阶级兴起而封建等级制尚未瓦解。仅就贵族与平民而言,以血统出身划界分层的社会鸿沟依然不可逾越。他对不同社会阶层的进取行为及其激励因素的分析,便自带这一转型期的特征。斯密以法国国王路易十四(1638—1715年)为例说明,国王和贵族并非依靠学识卓越和勤劳坚韧等美德获得社会声望,而是凭借已有的地位履行严格的礼仪,显示特有的风度和威严的优越感,进而以地位权势左右世人。地位低下的平民若想出人头地,只能通过专业知识、出色才能、勤勉工作和不懈的努力。一百多年过去,欧洲资本主义生产方式已然确立。十九世纪的上层社会不再仅由国王和贵族构成,有的国家还废除了君主制。平民中的新兴资产阶级既拥有财富也取得权力和声望,农奴以自由人身份进入机器工人队伍。阿尔弗雷德·马歇尔(1842—1924年)在讨论技术工人培养时指出,一些智力超常的工人所处的地位远低于其天赋。马歇尔认为,这对他们本人和整个国家都是浪费。父母通常让孩子接受与自己的学历相近的教育,然而超越父母学历的普通教育、技术教育和职业教育,有可能推动代际技能、职业和收入的垂直向上流动。如此不但激励工人努力提高技能和生产效率,而且也促使个人积累资本和创业,结果必将有益于国家经济增长。因此,私人和国家应当共同投资于教育(Marshall,2013)。在国家和社会现代化进程中,北美大陆的技术进步和经济增长一直伴随着平等主义为基调的社会革命或改革。罗伯特·福格尔(1926—2013年)通过对三个多世纪的史料分析揭示,产生于1730年的第一次平等主义大觉醒,引发推翻英国皇室殖民统治的美国大革命,推动等级森严的贵族社会向以能力为基础的平等社会转变。第二次大觉醒从1800年开始,焦点事件是废除奴隶制和内战。1890—1930年间的第三次大觉醒,催生了福利国家和社会多元化政策。第四次大觉醒始于1960年,持续进展到21世纪。此间以知识服务为特征的职业阶层迅速发展壮大,高等教育成为这一群体提高社会经济地位的主要手段。美国社会在追求经济平等的同时,增添了对文化平等的渴望(福格尔,2003)。福格尔对“机会平等”和“条件平等”理念的阐释,不仅在理论上明晰地把经济平等和社会流动问题联系在一起,而且还厘清了欧美国家为减少不平等而采取的一系列社会经济政策的内在逻辑。首先,平等并非意味着收入及其他生活条件无差别,而是指所有人享有平等的机会,通过勤奋、毅力、才智和正当手段,提升自己的社会经济地位。为此,必须消除机会获得过程中的制度障碍从而保障权利平等。例如20世纪30—70年代的劳动制度改革、公民权改革和再次兴起的妇女解放运动,正是为了消除缘于种族、族群和性别差异的权利不平等与机会不平等。其次,条件平等的着眼点主要在于,个人进入市场时拥有的不同的初始禀赋,例如父母和家庭状况、受教育机会、保健机会和社会关系等等,会对个人的发展前景产生显著影响。因此,需要通过政府采取再分配和公共服务项目,既保障最低收入群体的生存,又缓解不利的初始条件对个人在机会获得方面的负面影响。例如,1870—1970年间,英美两国的公共卫生项目减少了了疾病风险,使穷人得以将更多的体力用于工作。强制性的中小学免费教育、政府和私人对中等和高等教育的资助,使劳动技能(人力资本)的分配更为平等。与此相关,两国居民收入的基尼系数大约下降了1/3。自20世纪80年代始,经济全球化把世界各国各地愈益紧密地联系在一起,国家之间、地区之间、群体之间的贫富差别更加鲜明地显露出来。围绕缩小贫富差别与增加社会流动的理论、政策和实践,不但融入全球减贫与发展的跨世纪议程,而且在2008年全球金融危机以后深受发达国家政府和社会公众关注。其中的理论要点和政策设计的思想基础可概括如下。第一,经济增长和减少收入不平等,是缓解和消除绝对贫穷的两大关键因素。虽然经济增长并不必然减少不平等,但减少不平等必定有助于经济增长。那些源自本人才能和努力等个人特征的收入差别,通常被视为公正的收入不平等;制度性和政策性因素造成的收入差别,则称为不公正的收入不平等(Chaudhuri & Ravallion,2008;Li & Yue,2022)。正是出于这样的共识,联合国系统、国际组织和发达国家对外援助机构不约而同地呼吁消除社会排斥和歧视,推动包容性增长和公平的发展(世界银行,2006;联合国,2016)。第二,低收入和贫困群体在权利和能力获得方面均处于不利地位(森,2002)。他们的收入、消费、营养、健康、教育、就业和资产积累等变化,既能鲜明地反映社会下层上升的机会如何,又可清楚地标示底层进一步滑落的风险怎样,还能作为衡量社会流动强弱的一个风向标。因此,在与减贫和发展相关的收入分配和社会流动研究中,研究者还会专门追踪分析相对贫困人口社会经济特征的动态(The World Bank,2018)。①①在世界银行的观测中,相对贫困线界定为中位数收入(median income)的40%。第三,大量实证研究表明,绝对贫困群体的多种困境往往形成恶性循环,而且还会在家庭的世代交替中延续。若无公共支持,穷人很难摆脱当期的贫困陷阱并阻断贫穷的代际传递。因此,国家与社会不但要促使公共服务和社会保障惠及穷人,而且还需针对其中的妇女、儿童、老人和残疾人等脆弱群体的特殊需求,量体裁衣般地实施专项发展项目。例如,妇幼保健、儿童早期发展、女童入学、残疾人就业和老年照护项目,等等(Cunha et al.,2006;Heckman et al.,2010;世界银行,2004、2012;杨春学等,2014)。第四,特定个人、家庭、群体在收入、教育、职业和健康状况分布中的位置变化和代际变化,可以说是绝对流动;特定组别在同一维度上相较于其他组别的位置变动,可谓相对流动。一般来说,人们对职业和收入的相对流动比对绝对流动更敏感。中国改革开放以来社会分层和结构的巨变,为此提供了绝佳的例证(陆学艺,1996;唐世平,2006;李培林,2017;李强,2019;李春玲,2019)。进一步讲,如果整个社会流动变缓,那多半缘于阶层固化和不平等加剧(Stiglitz,2012)。近年来在部分经合组织国家中,父母健康状况不良、受教育程度低、从事体力劳动且收入水平不高者,自己大概率会落在同样或相邻层次,或曰被黏在“地板”上(sticky floors)。不言而喻,机会积聚在社会上层。父母的健康、教育、职业和收入处于高位者,十有八九自己亦进入顶层(sticky ceilings)。此外,一些中产阶级家庭因成员失业或意外事件而从原有阶层滑落。如此种种,引发公众对社会经济阶梯断裂、极端政治倾向和民粹主义盛行的担忧(OECD,2018)。第五,对社会流动和不平等问题的国别和地区研究显示,所有驱动社会流动性的措施都有助于降低收入不平等,所有减少收入不平等的措施也有助于促进社会流动。基于这些研究的社会流动测度指标,在很大程度上与收入决定因素重合。例如,世界经济论坛采用的“全球社会流动指数”由10个权重无差别的支柱型要素构成。除了教育、卫生、就业和社会保护等要素外,还包括科技可及性和包容性制度安排(World Economic Forum,2020)。①这其中,与教育相关的因素就占了3席,足见指标设计者对教育的重视。教育指标的设计思想,与联合国教科文组织最近发布的未来教育报告取向一致(UNESCO,2021),尤其强调教育可及性(公平公正的供给)、高质量教育和生源多元化、终身学习机会的创造。借鉴上述社会流动理论框架,本文将集中考察脱贫农户和迁移劳动者的生存与发展策略,阐明他们急需的社会保护和公共服务需求。农户在现行标准下摆脱绝对贫穷,本身就意味着社会经济地位的改善。农村劳动力跨行业跨城乡转移不但引致职业、收入、教育和资产流动,而且也有助于缩小城乡收入差距和降低全社会收入不均等,还为劳动生产率提高做出了显著贡献(蔡昉,2021)。然而城市社会对农村迁移劳动者的制度性政策性排斥尚未根除,生活在城市的农村户籍劳动者及其家人,仍未得到与流入地户籍人口平等的权利(刘守英和曹亚鹏,2018;纪竞垚和刘守英,2019;赵树凯,2021)。这一事实反映在统计上,是常住人口的城市化率达63.89%,而户籍人口的城市化率仅45.4%(国家统计局和国务院第七次全国人口普查领导小组办公室,2021);反映在农村迁移劳动者的生命周期中,是在城市就业岗位度过体力精力旺盛的青壮阶段,又不得不在临近老弱时回返家乡;反映在家庭这一社会细胞层面,是出现了上亿结构缺损的家庭,村庄留守者和外出谋生者大多承受着家庭分离的代价。随父母进入大城市的流动儿童,即使获得入学机会,到高中阶段也不得不转至农村户籍地读书(韩嘉玲,2020)。诸多对农村人口流动的研究或基于村庄留守群体调查,或基于迁移人口调查,进而分析农村人口城市化轨迹中的一个片断。本文则尝试勾连这些片段,故而采用多种调查组合构建本研究的信息基础。这一信息组合既涵盖县区政府机构访谈和农户及村两委(村庄党支部和村民委员会)调查,也包括迁移劳动者及其务工企业访谈和相关城市政府部门访谈。①在世界经济论坛发布的《全球社会流动报告2020》中,按百分制计算各国社会流动指数并由高到低排序。排在前20位的有17个欧洲国家,其余3名为日本、澳大利亚和加拿大。北欧五国位列前茅,得分都在82.7以上。其中丹麦得分85.2,排名世界第一;瑞典得分83.5,排名第4位。此外,美国排在第27位,得分70.4。本研究的实地信息收集,以2020—2021年间在山西、内蒙古、陕西、江苏、湖北和重庆所做的小样本问卷调查和案例调查为主。地域涵盖面更广的农户和村庄大样本时间序列数据,则来自农业农村部全国农村固定观察点调查体系。①以下,本文将利用调查所得数据和案例,首先展示2003年以来村庄人口和基础设施供给状况的变化。其次,通过分别考察农户和迁移劳动者以家庭分工为特征的社会流动策略及实践,确认村庄留守人员和迁移劳动者已经获得的公共服务和社会保障,分析服务供给中的短板和保障不足之处,并探寻针对脆弱群体的紧迫需求改善支持性政策的路径。最后,对本文的发现加以讨论和总结。教育、卫生、清洁饮水供给等项公共服务和社会保障,属于当代人类生存和发展的基本需求。其供给质量和人口覆盖面,不但纳入联合国可持续发展目标(联合国,2016),而且大多与社会流动的驱动因素相重合。对农户而言,村庄基础设施、公共服务和社会保护水平无疑直接影响其成员的福祉。这些公共产品的投资多来自公共财政,也有村庄共有经济体、企业或村民筹资。其供给的便利程度,与服务点位及交通、电讯和金融网络的扩展密切相关。特别是,具备需求针对性的公共产品和服务供给布局,在很大程度上随着人口聚集程度和人口结构变动而调整,以便既可确保服务可及性又能赢得服务供给的规模效益。行政村范围内的中心村落,就是兼具服务可及性与规模效益的一个关节点。据全国农村固定观察点2018年的调查数据,村庄抽样调查总人口(80971人)当中,在外居留不少于180天的人口占29.2%(23647人)。这意味着,大约70%的调查人口常住村庄。但脱贫县域的村庄则不尽然,否则“空心村”不会成为近年来的一个流行语。我们在脱贫县观察到,由于青壮劳动者外出务工并携部分家人随迁,村庄常住人口的结构几近于城市的反面。第一,居留村庄半年及以上的常住人口规模小于户籍人口。从表1列举的11个行政村的数据可见,2020—2021年间,村庄常住人口与户籍人口的比率最低下探至19.9%。第二,村庄常住人口严重老龄化。2018年,农村60岁以上老人的比重达29.9%,远高于全国水平(七普:18.70%)。第三,常住人口中的成年组别女多男少(图1),该组(16—60岁)中女性约占52.23%。在2018年以来的农村调查中,我们注意到村庄人口流动及年龄和性别结构的变化并非单向度,而是呈现日益丰富的多样性。首先,多数脱贫村(原贫困村)人口高比率流出,而在区位优越或资源禀赋相对丰裕的村庄,人口流出程度较低甚或还有外来人口流入。仅就表1列出的县区及所辖调查村而言,山西省右玉县、湖北省宣恩县和重庆市丰都县皆为原先的国定贫困县,各自调查村的人口流出程度明显较高。陕西省榆阳区并非贫困县,所辖柏盖梁村却曾为建档立卡的贫困村,其户籍人口流出率高达80.1%。与此相对照,内蒙古自治区达拉特旗的两个村和湖北省荆州区的调查村分别临近包头市和荆州市,距离市区约30分钟车程。这3个村各有成规模的劳动密集型农业,即蔬菜、草莓种植和水产养殖。本村既有人外出务工经商,也有外来劳动者及其家人常住务农。陕西省榆阳区的大纪汗村和井克梁村分别有工厂式养羊业和煤矿,村里的人口和劳动力同样有进有出。其次,整户迁移特别是核心家庭流出现象普遍发生,外出就业或上学的女性增多,老年女性进城照护孙辈的情况也不少见。这一切,既改变了村里的家庭形态,也稍稍矫正了以往20多年间高度扭曲的留守人口性别和年龄结构(图1)。①农业农村部全国农村固定观察点调查体系覆盖中国内地31个省份,常规调查对象为375个行政村,2.3万个记账农户,个农村新型经营主体。2018年有效农户问卷21725份,包含80971人。

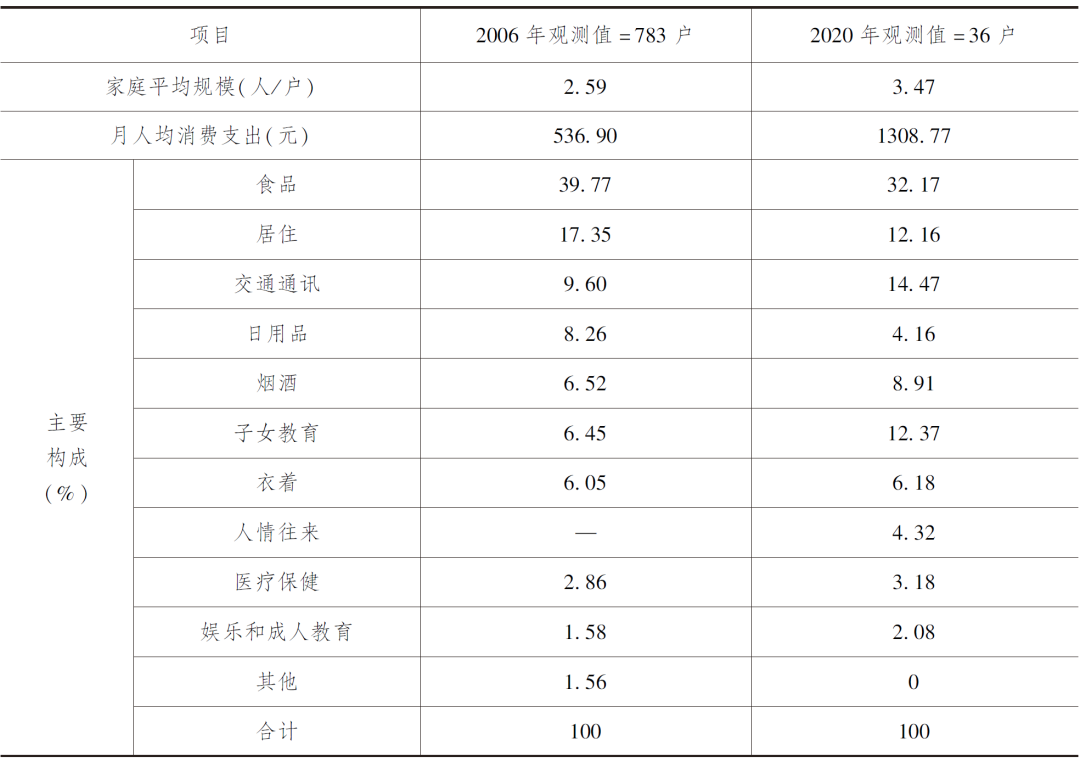

注:“常住人口”指的是在村庄居留不少于180天的村民;“-”表示无可供使用的数据。数据来源:本课题组的村庄调查。

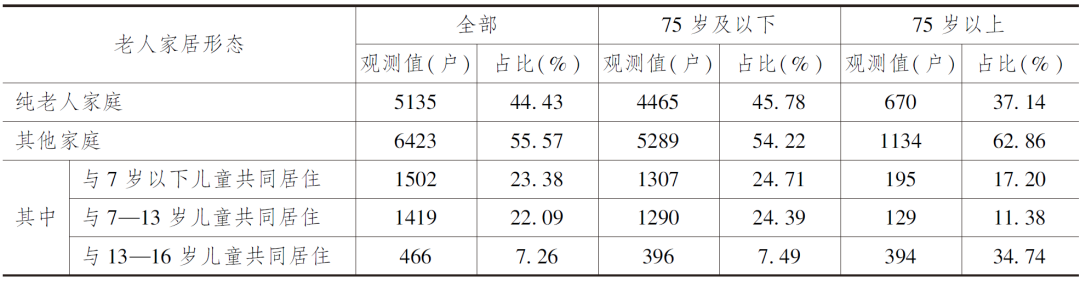

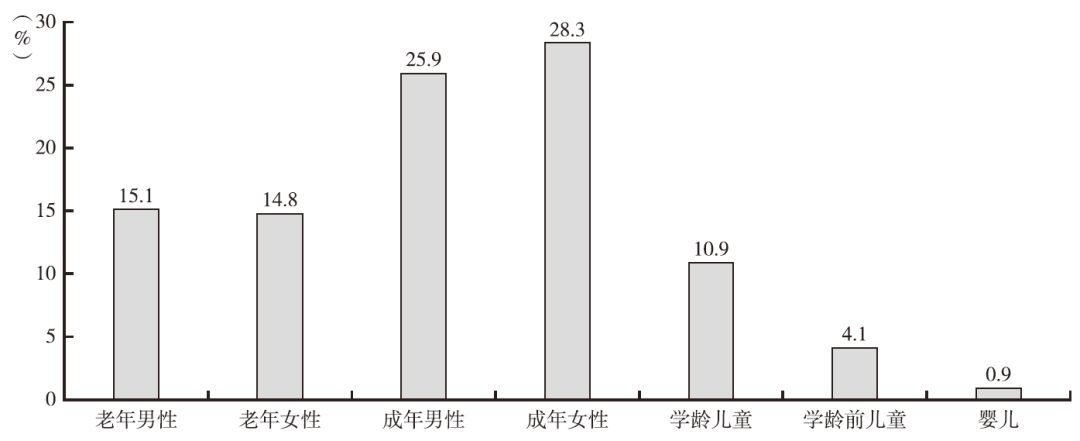

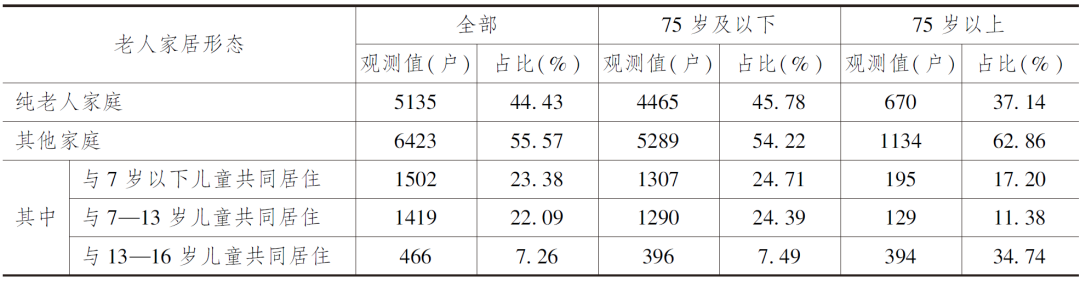

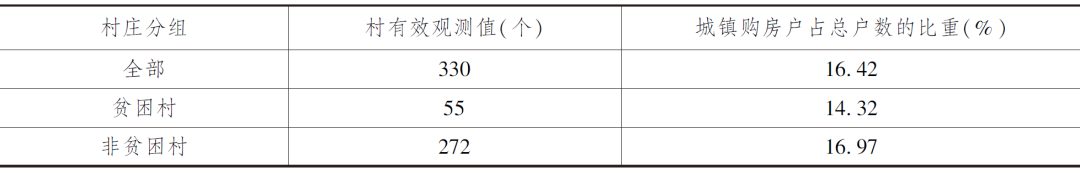

注:观测值共58237个。年龄(岁)分组标准为,老年(年龄>60),成年(16≤年龄≤60),学龄(6≤年龄<15),学龄前(1<年龄<6),婴儿(年龄≤1)。在家有75岁及以下老人的住户中,纯老人家庭占45.78%。在该年龄组的“其他家庭”类别中,有将近一半(49.1%)住户(2597户)的老人与13岁以下儿童共同生活。在有着75岁以上老人的“其他家庭”类别中,同样情形的住户数量(324户)和比重(28.58%)都要低得多(表2)。如果把80岁及以上年龄组视为高龄老人组,那么依据表2的数据可以推断,分担儿童照护劳动的老人主要集中在中低龄老人组。

与劳动力流动和人口结构的变动相适应,地方政府多次实行合村并镇措施,以提升行政管理的规模效益。据全国农村固定观察点的村级调查信息,2000年以来,大约30%的调查村经历过合并。此外,脱贫县大多获得上级政府拨付的易地搬迁资金,建立了一些移民新村,吸纳本县多个贫困村的村民。山西省右玉县和湖北省宣恩县都有这样的新村样板(未列入表1)。还有一些脱贫村,由村两委多方筹资组织村内搬迁,将区位不利的住户从山坡集中到平地,大幅度改善生活条件。陕西省榆阳区的柏盖梁村、重庆市丰都县的莲花洞村和天水村都有过这样的实践。表2 2018年农村60岁及以上常住老人的家居形态

(二)基础设施改善但生活排污管网多半缺失

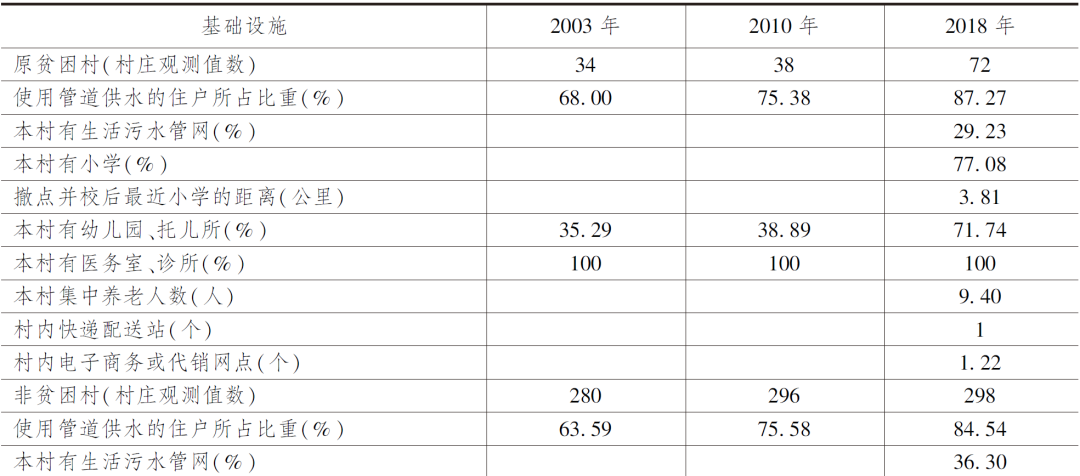

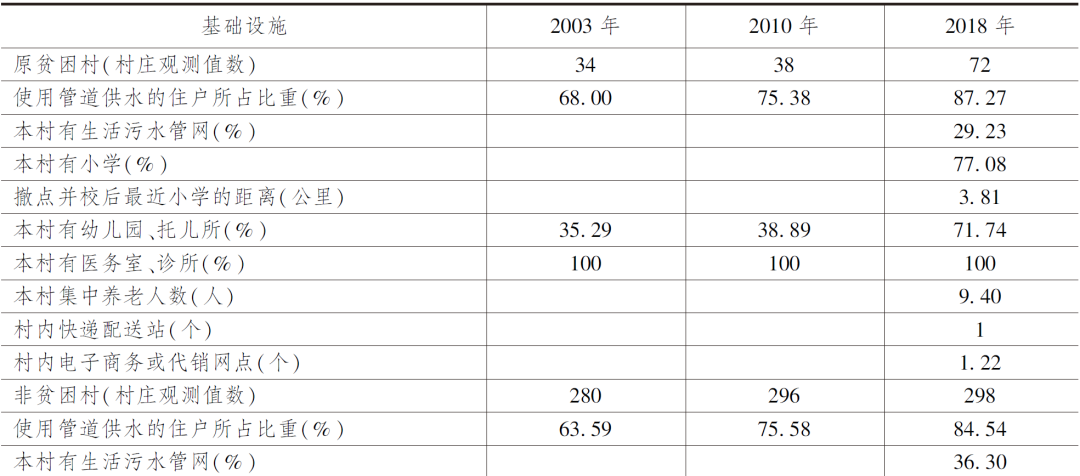

农户成员最为关注的生活条件除了自家房屋,还包括供水、供电和周边交通及服务配套设施。脱贫攻坚目标中的“两不愁三保障”(吃穿不愁,义务教育、基本医疗和住房安全有保障),就是对当今人类基本生存条件的一种精炼而又通俗的表达。经过多年的扶贫行动,脱贫地区的公路和电力村村通、村道路面硬化、住户房屋和饮水安全均已实现。因此,表3仅包括基本医疗、老幼照护和儿童教育机构、管道供水和污水管网、电子商务和快递服务网点设置等指标。据此对2003年、2010年和2018年的全国农村固定观察点村级调查数据分别加以统计,梳理醒目信息如下:第一,2003—2018年间,原贫困村和非贫困村的基础设施均明显改善。特别是2018年,前者的某些指标值还优于后者。例如,管道供水和托幼机构覆盖率分别达87.27%和71.74%,与《中国的全面小康》白皮书公布的数据不相上下。这无疑是中国政府和社会长期以来持续投资于贫困地区的必然结果(国务院新闻办公室,2021)。表3 2003—2018年间村庄基础设施概览

注:表中的“原贫困村“:2003年和2010年的为民政部门认定的贫困村,2018年的为建档立卡的贫困村。原始数据表中未设村级养老机构和服务设施指标。“集中养老人数”指年末在公办和民办养老机构生活的老人数,并不意味着老人在本村集中养老。数据来源:全国农村固定观察点村级调查。

第二,仅就那些无需硬件入户的公共设施而言,使用者越普遍,村庄覆盖率越高。例如,自年始,原贫困村的医务室和诊所的覆盖率即达100%。相形之下,托儿所、幼儿园和村小学的服务对象为特定年龄段的儿童,在既定期间内仅涉及部分住户,其村庄覆盖率最高不过78%。

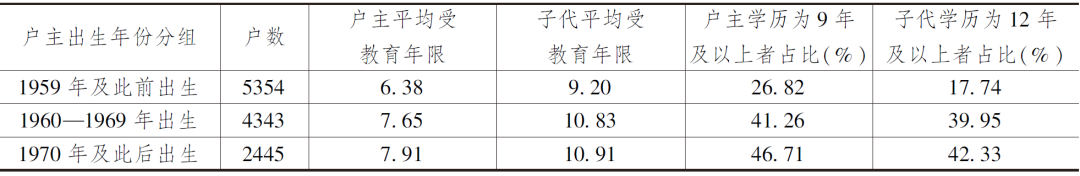

第三,非贫困村的小学覆盖率虽然低于原贫困村,但撤点并校后,两组村庄距离最近的小学都不超过4公里,可见行政村辖区和小学学区并不完全重合。我们在调查中得知,这是学校布局与人口迁移相互作用的结果。有相当一部分村庄小学因学童过少而关闭,一些设施上乘的希望小学校舍也只能转作他用。除了县城小学外,村庄学童通常就学的去处是联村小学和乡镇小学。因此,孩子们上学的方便程度更多地取决于交通距离。第四,电子商务和快递服务网络已经延伸到行政村。前者有助于农产品供销,后者方便农户购物。我们去过的村庄不但都有小超市,而且还常有流动货车光顾,专门销售肉菜豆腐等生鲜食材,妥帖地满足了老龄居民的需求。第五,村庄基础设施供给中最明显的短板一是老年照护服务设施,二是生活污水管网铺设。表3的“本村集中养老人数”,是目前全国农村固定观察点村级报表中唯一可用的养老数据。它指的是调查村年末在公办和民办养老机构生活的老人数,只能说明村里需要密集照护的老人有养老机构可去,并不能反映村庄养老设施和服务状况。至于村庄生活污水管网铺设,是近年来农村环境整治和厕所革命遇到的新挑战。它不但以村庄人口聚居为前提,而且还需要适合农村人居环境的小规模、低成本污水处理技术。当前,恰恰缺失这种急需的技术(朱玲,2019)。表3的数据主要展示的是村庄基础设施供给的数量指标,能够部分地反映公共服务的可及性,但不足以说明服务的质量。与区位相关的设施使用方便程度,仅能从一个侧面衡量服务的可及性。如果把村庄基础设施看作公共服务的“硬件”,只要持续投资工程建设,即可实现从“无”到“有”的转变。若要保证公共服务及时递送至家庭和个人,必须因地制宜匹配服务“软件”。或者说,除了运行和维护等后期投入,还需社会组织润物细无声般地经营。在落实国家治理方针的过程中,村两委不仅成为基层政治、经济、社会、文化和环保等方面综合管理的机构,而且在人员构成上也趋于一元化(张晓山,2020)。村庄公共服务的运行组织和递送功能亦主要由村两委承担。以下案例着重说明,村两委如何顺应村庄人口变迁,通过提供公共服务支持脱贫农户改善生计和社会流动。其一,农地规模经营和产品销售服务。在土壤贫瘠但尚可种植林果的山村,一些中心村的村党支部书记在县乡(镇)政府的支持下,通过土地流转和归并整理组织专业合作社,实现联村果业规模经营。例如,2017年湖北省宣恩县川大河村党支部书记组织了一个白柚合作社,作为县农业局和镇政府的示范点。合作社股东5人,种植柚树220亩,覆盖5个村、268个农户。合作社经营中既为具备劳动能力的老年人提供就业和收入,也为其他白柚种植户提供代销服务。当地的柚树管理每年需集中用工4次。合作社通常用工12人(其中女性8位),都在60岁以上,男女零工的平均工资为每天80元。合作社推销柚子线上线下同时进行,正常年景可销售本社柚子90吨。2020年,因疫情封村果木管理跟不上而减产15吨。好在合作社通过“832”(贫困县)销售平台不但全部卖出本社产品,而且为周边农户售出柚子300吨。合作社从柚子购销业务中获取差价5%—10%,农户则因享有这项服务而规避了市场风险。其二,行政村范围内的信贷互助服务。在村庄共有资产收益微薄的地方,村两委借助金融制度创新为老人谋福利。例如,中国乡村建设研究院与上百个试点村的村两委合作,建立养老资金互助社和土地合作社。一方面,吸纳本村企业家捐款和老人存款;另一方面,把资金用来收储和改良闲置土地和房屋,分别租给农业企业家和城市游客。经营收入扣除风险准备金和管理费等款项后,分配给参加养老资金互助社的老人(李昌平,2020)。表1列举的内蒙古自治区达拉特旗树林召镇林原村便是其中的一个试点。与此相似,福建省永春县湖洋镇吴岭村的村两委组织了一个慈孝基金会。基金全部来自本村企业家捐款,专门贷给村内创业者,利息收入用于维持老年服务站的运行。其三,疫情期间协助外出务工者返岗就业。2020年初武汉突发新冠肺炎疫情,回乡过年的湖北籍外出务工者难以返岗复工。经省政府与劳务输入地政府联系,县、镇政府包车“点对点”运送外出务工者返岗。例如,恩施市盛家坝镇包车直达浙江省台州市和杭州市,用人厂家则分别到固定地点接人。宣恩县社保局的做法,是为每位自行返岗者发放400元的车费和餐费补助。在这些就业支持活动中,村两委的作用一是统计上报外出劳动力数据;二是将政府的服务和补助信息下达至本村每一外出务工者。其四,老年照护服务。在县财政予以补助且民政局加以督办的村庄,村两委通常利用闲置的小学校园兴办“幸福院”,或者专为老人供应午餐。例如,陕西省榆阳区的行政村均设幸福院,每院雇用一位中老年妇女担任保洁员和炊事员。入住老人床位免费,伙食标准为每日5—8元。入住者只需支付每日3—4元的餐费,差额由财政补足。民政局还按照入住人数,每年补助每个幸福院6.5万元左右的运行经费。幸福院入住条件为本村70岁以上、子女在外打工、生活可自理的居民。至于生活不能自理者,唯有中高收入家庭和政府予以财务兜底的五保老人,可以利用养老院和上门护工等社会化照护服务。中低收入农户因支付能力不足而难以利用有偿服务,往往陷入老年照护困境(朱玲等,2020)。其五,组织文化娱乐活动。留守村民最普遍的娱乐活动是看电视打麻将,极少数村庄有女性自组织的广场舞。在常住人口比重较大、村两委成员爱好文体活动的村庄,农闲时还能组织歌舞排练,或在节庆期间组织传统娱乐表演,例如南方的赛龙舟和北方的闹秧歌。大多数村庄只是在外出人员返乡过年的时候,才能聚拢“人气”共同娱乐。例如,山西省右玉县几乎每个行政村都建有戏台,但也仅用于春节期间请戏班子演出。纵观最近20年的村庄基础设施和公共服务供给,无论是原贫困村还是非贫困村都取得了长足的进步。特别是在脱贫攻坚和小康社会建设中,原贫困村的一些基础设施供给实现了从“无”到“有”的飞跃。目前,农村基础设施的明显短板在于村庄污水处理管网的缺失。这一短板的弥补不但需要因地制宜的技术支持,而且需要公共投资扶助。村庄公共服务供给中的最薄弱之处是人力资源发展。首先,虽然托幼机构的村庄覆盖率逐渐提高,但涵盖营养干预、认知训练和养育环境改善等要素的儿童早期发展服务却极为缺乏(卢迈, 2018)。其次,行政村一般都设有老年活动站(室),主要用于生活自理老人社交和游戏。然而多数村庄欠缺老年继续教育服务和生活不能自理者的照护服务。在劳动供给整体下降的趋势下,继续教育对于延续和增加老年群体的劳动参与的重要性,尚未得到广泛的社会认同。现有的乡村发展实验表明,投资于村庄儿童和老年服务既有改善儿童福利和老年福利之效,又能提升当前和未来劳动者的人力资本水平,还可解除外出劳动者的后顾之忧,同时也能促进照护产业的发展并创造新的工作岗位(中国发展研究基金会,2021)。老幼照护的收益明显溢出家庭而惠及整个经济与社会。况且,在工业化和城市化大潮冲击下,家庭功能明显弱化,社会与家庭及个人分担育儿和老年照护责任已势在必行。可是它为何至今仍为公共投资的短板呢?这一是因为社会化老幼照护服务的成效短期难以显现,在地方主政官员的政务优先序中排位靠后。二是儿童早期发展和老年照护服务需要细致而又可持续的制度安排和财务支持,这两个条件在村庄层面普遍缺失。正因为如此,当前提供这两类服务的村庄大多属于社会组织与政府机构合作的试点。它带来的启示在于,社会化的村庄老幼照护服务应当成为乡村振兴投资的重点领域。服务的提供既要有社会组织和村民的参与,又需借助市场的力量。村民家庭内部的分工与合作无论采取何种形式,都是为了通过有效配置资源增加全家收入和成员福祉,并尽可能促成整个直系家庭攀升社会经济阶梯。纵然外部条件千变万化,这一决策动机基本不会动摇。就脱贫农户而言,倘若部分或全部成员稳步进入中等收入群体,那就不仅有利于巩固脱贫成果,而且还可促进全社会共同富裕。基于这种理解,本节着重讨论村民家庭的劳动分工、居住分离与社会流动。判断个人在社会中是“向上”还是“向下”流动,既要观察其学历、职业生涯和收入的变化,也要将这些指标值与其父母在同等年龄时的状态加以比较(World Economic Forum,2020)。因可供使用的数据所限,本文仅从观察人力资本投资的角度,对家庭成员的学历作代际比较。至于职业和收入等其他方面的流动性观测,只涉及单个成员生命周期内的变化。出于对城乡隐形分隔的关注,本文还将选择一些变量,衡量城乡人口流动程度和迁移人口享有的城市社会保障和公共服务。信息主要来自作者及团队2020年在山西、陕西和内蒙古对30个农户的访谈,以及2021年在湖北和重庆对57个农家的问卷调查(有效问卷40份)。自从农村劳动力转移以“离土又离乡”的方式为主,村民家庭的分工决策对城市劳动力市场的供求信号越来越敏感。无论是性别分工还是代际分工都蕴含着对劳动者机会成本的考虑,这在以下几个方面表现得尤为突出。第一,家庭劳动力的性别分工在很大程度上取决于个人的市场参与能力。何者外出务工、何者留守村庄?影响家庭决策的因素固然复杂,但处在首位的决定因素还在于,谁在他乡的工作更稳定且收入更高,谁能更妥帖地承担“老家”的生产和家务劳动。随着城市制造业、服务业和照护行业对女性劳动力需求的增加,青壮已婚女性甚至低龄老年女性外出就业的势头悄然形成,留守丈夫由此应运而生。湖北省宣恩县某山村的一位留守丈夫解释,妻子在外打工一个月的工资相当于一个人在家务农一年的现金收入,况且女人留在村里独当一面也太辛苦。①可见如此安排既有市场取向,也包含夫妻之间的相互体谅。①留守丈夫D先生是1962年生人,妻子1965年生人。夫妇俩养育了2个女儿,都已结婚。D夫妇和小女儿夫妇及外孙同户,但常住村里的只有他和6岁的外孙,妻子和女儿女婿都在浙江打工。D先生之所以留守村中,一是可以种田,二是照顾外孙。他认为,这两件事如果让妻子独自担当,那就太辛苦了!他家有9.4亩农地,套种玉米、香葱、柑橘、柚子。2020年,因疫情影响部分水果没卖掉,水果收入仅几百元。又因天气干旱,香葱无收成。玉米用来喂鸡,鸡蛋和鸡肉自食。全年农业净收入仅4380元。在浙江生产线上工作的女儿和妻子,每人每月基本工资5000元。如果加班,每小时45元。小女婿在同一城市做广告,每月工资收入6000元。疫情开始以来,他家外出打工的3人都未曾回乡也未失业。D先生的外孙不到3岁即进入镇幼儿园(距家2公里),每天早上6点送去,下午3∶30接回,每年交费4000元。在我们的40份有效问卷中,有6位受访者是60岁左右的女性低龄老人,家有学龄前或处于义务教育阶段的孙辈要照顾;有7位受访者为中年留守妻子;留守丈夫仅有3位(7.5%)。不过,以留守丈夫为特征的性别分工虽系少数,却凸显家庭人力资源配置中的市场影响。第二,为了降低劳动力流动成本同时又保证学龄儿童教育投资,家庭分离不再限于劳动力流出地和流入地两处,而是呈现多点分居状态。有的人家由祖母陪同孙辈去镇上或县城读书,祖父留守村庄,孩子的父母到县域之外谋生。有的则是未婚的姐姐一面到县城做工,一面照顾弟弟上学。更多的情况是,锁闭村中房屋,母亲到县镇陪读,父亲跨省或跨县务工。因此,村中常住人家稀疏,儿童亦不多见。在湖北、重庆的40个受访户中,家有中小学生和学龄前儿童的共计9户(22.5%)。各家的分工安排多有不同,但没有任何一家荒废孩子的学业。例如,恩施市盛家坝镇枫香河村的一个五口之家常年分居3处:男主人(1977年生人)独自留守村庄,经管农业和家庭客房;主妇(1982年生人)在恩施市区一家餐馆做面食,家里的现金收入主要来自她的工资(4000元/月);两个女儿(18岁和12岁)由她们的祖母(1959年生人)陪同,租住在镇上读书。这位留守丈夫介绍,现在这一带的农家对供给女孩上学和培养男孩没什么两样,因为大家都知道,孩子不上学,今后没前途。其实这个案例也表明,农民家庭之所以忍受分离的痛苦,正是为了当前生活的改善和下一代的发展。第三,高龄老人与子代核心家庭分户分居,一方面借助社会保障和力所能及的劳动实现经济独立;另一方面,以代际接力的方式支持后辈向城市迁移。①这种情形在山西省右玉县调查中较为常见。八旬老人构成的纯粹老人户一般都享有低保待遇,2019年每人领取低保金4400元。此外,每人每月还领取居民养老金138元。健康良好者既可从村委会申请环卫公益岗,每月工资500元;也可去附近的扶贫车间做零工,每日工资100元。逢年过节,镇政府向老人发放粮油。受访者言道,只要生活能自理,日子过得还不错(朱玲,2020)。这些高龄老人都曾经历国家普及九年义务教育的全过程,也曾尽可能地供给自己的子女进小学上中学,多半使得子代在学历阶梯上高于自己。子代则期望儿女(第三代)接受高等教育,毕业后扎根城市稳定就业。为此,他们经年累月外出务工,为孩子筹措和积累教育经费。特别是,帮助完成高等教育的子女一次性归还助学贷款。②一些分户分居的三代直系家庭不但成功脱贫,而且还程度不等地实现了学历和工作岗位的代际向上流动。③表4的全国农户调查数据统计,不但表明年纪越轻的户主及其成年子女学历越高,而且也显示每一代成年子女的平均学历都高于其父辈(户主)3年左右。此外,农业家庭经营者在三个年龄段的户主中所占的比重,最低为51%,最高达70%;不同年龄段户主的成年子女中,外出务工者约占50%,个体工商户和民营企业经营者仅占4%左右(数据未列表)。乡-城劳动力流动本身,即意味着劳动者通过行业和地区迁移提高了收入获取能力(详见本文第四部分对农村迁移劳动者社会流动状况的讨论)。村民家庭的青壮劳力进城就业,可以说是代际收入向上流动的一个间接反映。————

①据农全国农村固定观察点的抽样调查,2003—2017年间,在家有65岁及以上老人的农户当中(2003年样本4384户,2017年8174户),独居和非独居的纯粹老人户与空巢户加在一起,所占比重从大约20.7%增加到43.3%(朱玲等,2020)。

②我们在晋、陕、蒙、渝、鄂五省份农户调查中注意到,低收入家庭的子女在接受高等教育时大多使用了助学贷款,平滑了家庭消费支出。重庆市丰都县莲花洞村W女士和丈夫都是1969年生人,丈夫随建筑队在外打工。他们养育了两个女儿,大女儿上大学四年共贷款32000元,毕业时家里给一次还清。2021年小女儿读大学三年级,也是每年贷款8000元,W女士每月另给她1200元生活费。如今丈夫和大女儿都在攒钱,以备小女儿2022年毕业时归还助学贷款。

③山西省右玉县扶贫搬迁户L老人的直系家庭实现了代际向上流动。2020年,他和妻子年届八旬,都读过小学。儿子和儿媳常年在大同打工,20多年前在打工地买了套二手房,现已把两个孩子供到大学毕业。L家在原住村有50多亩承包地,出租他人耕种,每亩租金50元/年。L老人的女儿嫁到吕梁市离石区,她的承包地份额留在娘家,但地租收入都归了哥哥。L老人云淡风轻地表示,培养大学生很贵,谁也不要求儿子还钱。现如今大孙子在上海做设计师,孙女在大同市附近教书,这是最值得他骄傲的事情。

————

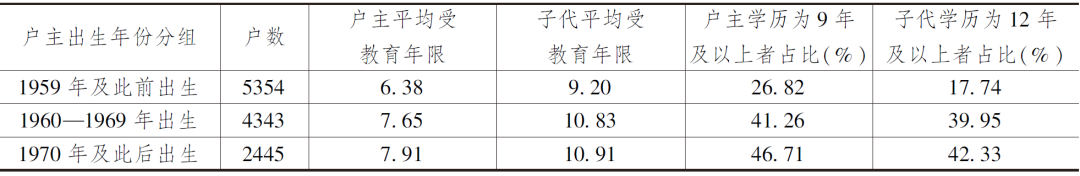

这既是农村住户实施其生存和发展策略的成效,也是改革开放以来乡村人口城市化进程的一个缩影。表4 2018年的农户代际教育流动

数据来源:2018年全国农村固定观察点农户数据。所选样本为家庭结构为两代及以上,且子代为年龄在16岁及以上的校外人口样本。(二)家庭住房投资升级蕴含的阶层跃迁取向

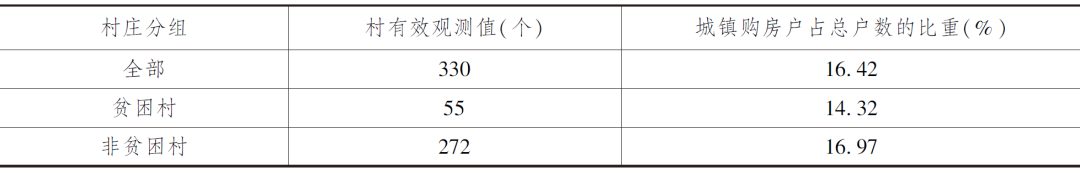

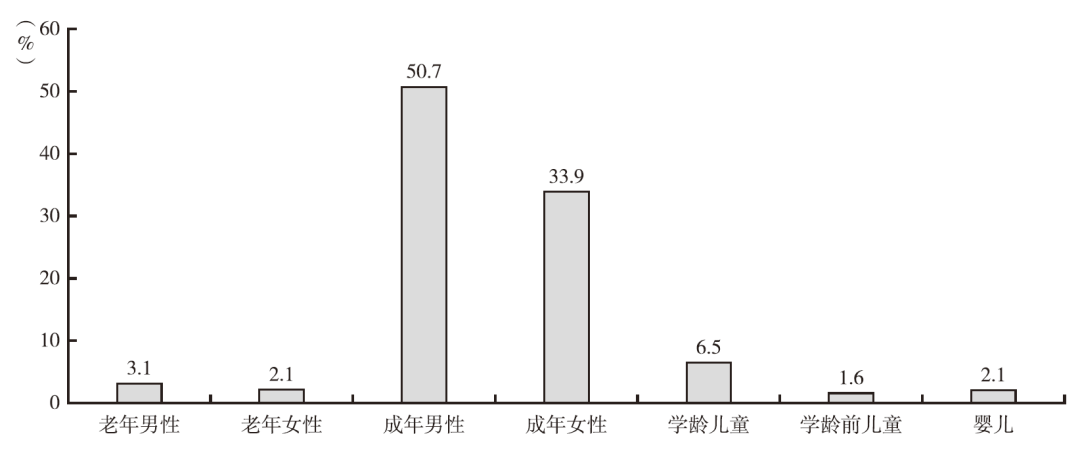

脱贫农户所在的村庄一般环境严酷土地贫瘠、区位偏僻基础设施薄弱。如今基础设施普遍改善,但资源贫瘠的自然条件并无实质性的改变。例如山西省右玉县、湖北省恩施市和重庆市丰都县的受访者不约而同地陈述:“种啥都产量低”。因此,谋求土地以外的收入并向城市转移,仍是脱贫农户最重要的生存和发展策略。农户的收入除了维持必需的生产和生活开支便着重用作资本积累:一是子女教育,二是建房或买房,三是购买农机和运输车辆等经营性资产。如果说,家庭在子女教育上的投资主要由父母承担的话,住房投资则由全家筹资,包括成员积蓄、机构和私人借贷等等。学历和职业流动是用个人特征表达的一种社会经济指标,住房条件则更多地反映家庭的资产状况。眼下,良好的住房在很大程度上依然是农村男性成婚的一个前提。它不仅预示女子婚后的家居安全和舒适程度,而且还标识男方家庭在经济阶梯上所处的位置。农户的住房投资行为因而成为我们判断其社会流动趋势的重要信号。就这一问题接受问卷调查的农户共57家,提供了以下值得关注的信息。第一,“居者有其屋”。在本村拥有房屋的家庭占受访户的94.7%(54户),余者(3户)的住房在镇上。受访家庭中,有12户(21.1%)拥有两处及以上住房,这些新房多购买或修建在村域之外。其中50%在县城,33.3%在县域之外,其余的(16.7%)在镇上。购房的时间大多在2015年以后,目的主要是为孩子读书或结婚。第二,中央和地方政府针对建档立卡贫困户发放的危房改造或搬迁补助款,带动村民积极改善住房条件。2014—2015年间,丰都县莲花洞村得到高山生态搬迁项目,划出一片地皮,引入开发商盖房,以每平米980元的价格卖给搬迁户。政府对每个购房搬迁户给予一次性补贴,每人补贴6500元。搬迁户的老宅已经复垦,村集体因而从政府得到70多万元复垦收入分成。受访户介绍,每套住房面积约120平米,房价为10万—11万元,主要靠打工积蓄的收入支付。新建房电路和上下水设施齐全,每年冬季住家使用电烤炉取暖2个月。搬迁后的住房条件“跟城里的一样”,从住地搭乘公交车到丰都县城的单程车票为15元。第三,正规金融机构提供的住房贷款促进村庄住户异地购房。据2018年全国农村固定观察点村庄调查,在城镇买房的农户占调查户总数的16.42%(表5)。虽然比率不高,却足以显示部分农村人口意欲扎根城市的倾向。我们的湖北、重庆农户调查数据显示,受访户在村里的住房投资平均14.1万元,县城购房者平均支付35.5万元,在县域以外的城市购房平均支付79.47万元。村内建房的住户大多从亲朋好友处借款,①①宣恩县川大河村Z先生有一个三代同堂的大家庭。他是1954年生人,妻子生于1953年。2012年他家在村里盖新房,共支出34万元。Z先生命令3个出嫁的女儿每人出借3万元,由儿子负责还款。儿子大约用了3年时间还清了这笔债务。在外购房的人家还使用了银行贷款。①截至2021年3月底,调查户中因建房购房负债的住户占28.1%(16户),平均负债额为每户13.88万元,均依靠在外打工者的汇款还债。表5 2018年贫困村与非贫困村中在城镇购房的农户比重

注:2018年固定观察点的村观测值为373个,其中43个村未报告城镇购房户数。在余下的330个村中,有3个村未标明是否贫困村。数据来源:2018年全国农村固定观察点村庄数据。

第四,村民投资决策中不乏理性取舍。首先,纯老年家庭的决策理性表现为放弃自建新房。宣恩县川大河村的农户记账辅导员ZE老夫妇便是如此。ZE先生和夫人为1954和1955年生人,三个儿子都在广东佛山打工且各自买房成家。儿子异地购房的直接原因,是孩子在佛山上学无需额外交款。ZE老夫妇住的房子是父亲1953年盖的,每3年换一次瓦,再做些小修小补。目前维修一次的费用大约为2000元。儿子们每年春节回家,一起赠送父母4000元现金。老夫妇并不需要儿子给钱,2020年,他俩务农、做零工、记账辅导和领取养老金的收入共计30619元。但无论是老两口还是儿子们,谁都没打算在老家盖房,而乐意选择基础设施条件更好的商品房。

其次,资助在城市就业的子女买房。笔者在丰都县天水村调查的农户中有两家曾为建档立卡贫困户,分别资助独生女完成高等教育且安居重庆市区。头一户的C夫妇是七零后,丈夫去湖南省湘潭市做建筑木工,妻子留守乡间管理果木和打零工。女儿读了3年大专,县政府每年补助3000元,C夫妇共支付了10多万元。女儿毕业后在重庆一家互联网企业上班,与男友贷款63万元买了一套期房,C夫妇资助了10万元。另一户的T夫妇也是七零后,女儿完成义务教育后又读了9年书,T夫妇共支付教育费用30多万元。女儿毕业后在重庆一家金融公司上班,现已结婚生子, 2020年贷款100万元买房。那时T夫妇恰好养猪盈利,还有做泥水工的收入,于是拿出15万元支援女儿付首付。第五,决策失误风险高。天水村受访户中有两位主妇自述买房不当。两家先后在镇上为大儿子买房,不想儿子外出打工后不愿落户本镇。房子空置十多年,既卖不掉也租不出,浪费了打工人的血汗钱。其中一户1998年花费5万元在村里盖了座平房,平时只有主妇CA女士、大儿媳和不到1岁的孙子居住。2007年,CA夫妇花费14.5万元,在镇政府所在地为大儿子买了110平米一套房,至今还是未装修的“清水房”。另一户的特殊之处是有3处房:第1处,2000年建在早先居住的自然村(大镰湾),建房费用8万元。第2处,2008年花费8万元,在镇上买了一套120平米的房子,如今依然空置。第3处,2016年买在距离县城不远的工业园,面积80平米,主妇Q女士带小儿子留守。此处房款24万元,银行贷款15万元,已经偿还了8万元。丈夫每月给Q转账4000元,大儿子给她2000元。Q和小儿子省着花,因为每月至少须还贷1500元,还得给大儿子的婚事攒钱。①丰都县莲花洞村R先生,1959年生人,原为该村党支部副书记,每月工资2200元。60岁退休,每月领取居民基本养老金元。R夫人1962年生人,儿子1993年生人,都在重庆打工,他还有3个女儿已出嫁。R先生在村里住着父母留下的老房,建于0年。2003年,他在重庆购买80平米一套房,房价115万元,贷款50万元,按月还款。正常情况下,妻儿每年去重庆打工10个月,妻子每月工资1500元,儿子每月工资2600元。2020年因疫情防控,妻儿外出打工6个月。不难看出,村民家庭的人力资本和物质资本投资相辅相成,投资决策中皆包含代际向上流动的意图。家庭住房投资叠加政府对通电通水通路等村庄基础设施的投资,明显地改善了村民的家居条件,有助于减轻留守妇女的家务劳作、保障留守老人的生活安全和促进留守儿童的健康成长。村民家庭的教育支出决策有大量公共信息引导,但购房支出却不然。住房投资失误不但导致家庭财务损失,而且造成社会资源浪费。因此,如何把住房市场信息准确地传递到村,是个留待住建部门和消费者协会介入的问题。全国农村调查数据和本文的脱贫农户访谈信息都展现了村民家庭向上流动的总体趋势。然而农户及其成员面临的市场风险、自然风险和生命周期中的意外变故,都可能逆转单个家庭的社会流动方向。本文观察到的风险主要表现如下:其一,家庭主要劳动力伤病,退出劳动力市场或转换收入较低的工种。①即使保险机构承担部分医药费,家庭也须增添医药费支出。此外,农户不但损失部分收入能力,还可能动摇全家经济安全,甚至殃及下一代成员的人力资本投资。其二,承担辅助劳动的家庭成员因衰弱、患病或发生意外需要照护。农户不得不调整原有分工,由工资收入较低的主要劳动者转而留守村庄负责家庭照护。②其三,自然灾害、经济下滑,以及二者相继发生或并发,造成就业困难、收入减少,甚至资产萎缩。例如,水灾造成田园住房损毁、疫情导致企业倒闭和工作岗位消失,等等。川大河村党支部书记介绍,2020年,武汉市和湖北省解封之后,外出做固定工的人多半保住了工作,因为有劳动合同,但是沿海一些外贸产品加工厂和贸易公司倒闭,致使本村失业者占到平时外出打工者的四成。找不到工作的人只好折返家乡,隔两个月再出去找工作。针对单个家庭及个人面临的风险和不确定性,理论和实践中的应对方案,都是以社会保护(社会保险、社会救助和社会服务)为屏障。2003年以来,随着农村医疗保险(新农合)、养老保险(新农保)和低保制度建立,加之惠农政策和扶贫攻坚力度增强,公共转移收入在农户可支配收入中所占的比重明显提高。据国家统计局重庆市丰都县调查队提供的信息,2020年,公共转移收入的比重达到10%以上,受益者主要是老人和病残患者。可以说,国家对这一群体的“兜底”保障,既促使其脱贫也防止其返贫。若进一步强化社会保护,例如把照护保险推广到农村,必将更加有效地降低脱贫农户返贫(向下流动)的风险。提高原有的社保水平和增加社保内容的一个前提,无疑是增加财政投入。恰恰是这一点,在脱贫地区具有不确定性。脱贫县的本级财政大多入不敷出,差额主要来源于上级政府拨付的各类资金、对口帮扶地区的援助以及债券资金等,山西的右玉、湖北的宣恩和重庆的丰都莫不如此。仅从2020年地方一般公共预算收入与一般公共预算支出的比率来看,三个县的数值依次为23.16%、7.17%和32.65%。③鉴于这些县域或多或少地划归生态功能区,地方官员不约而同地期望,中央政府宣布延长的5年帮扶期一旦到达,能够启动生态补偿机制,继续为县财政“输血”。————

①莲花洞村W女士的丈夫原为建筑队的框架木工,年工资收入5万—6万元。他在工地先后两次受伤,转做看场人,年收入降到2万元。W之所以未跟丈夫一起外出打工,是因为患心脏病。2020年住院5次,除新农合报销费用外,自家总共支出1万多元。

②莲花洞村Z女士和入赘的丈夫都是七零后,家里三代同堂。截至2018年底,Z女士每年去广州给表弟的工地做饭,每月工资2000元。丈夫是电焊工,每年去杭州市打工,每月工资4000元。自2019年开始,Z父母的健康状况恶化,她便留下来照顾老人和一双儿女,有时在本村和邻村做零工。2020年,她只挣了500多元,而家里的医药费达4000多元,与两个孩子当年的教育总支出一样多。

③2020年,右玉县地方财政总收入为9.523亿元(其中一般公共预算收入4.2248亿元),一般公共预算支出18.2401亿元;宣恩县地方财政总收入4.70亿元(其中一般公共预算收入3.06亿元),一般公共预算支出42.67亿元;丰都县地方财政收入32.2880亿元(其中一般公共预算收入22.9827亿元),地方财政支出89.8272亿元(其中一般公共预算支出70.3937亿元。参见:右玉县财政局,2021;恩施州统计局,2021;丰都县统计局、国家统计局丰都调查队,2021)。

————

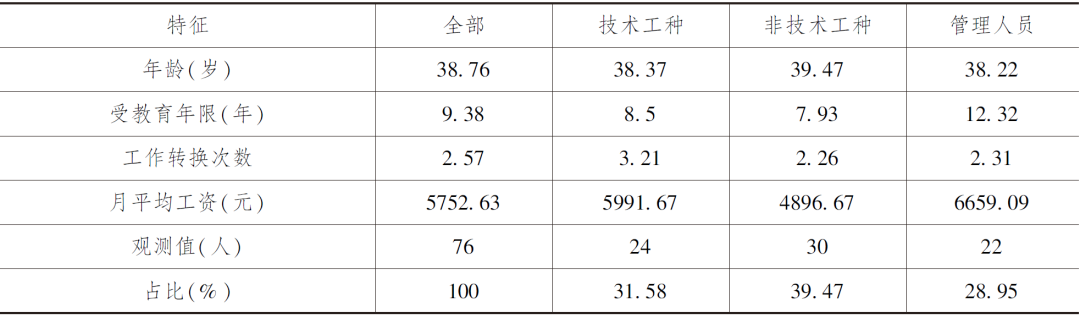

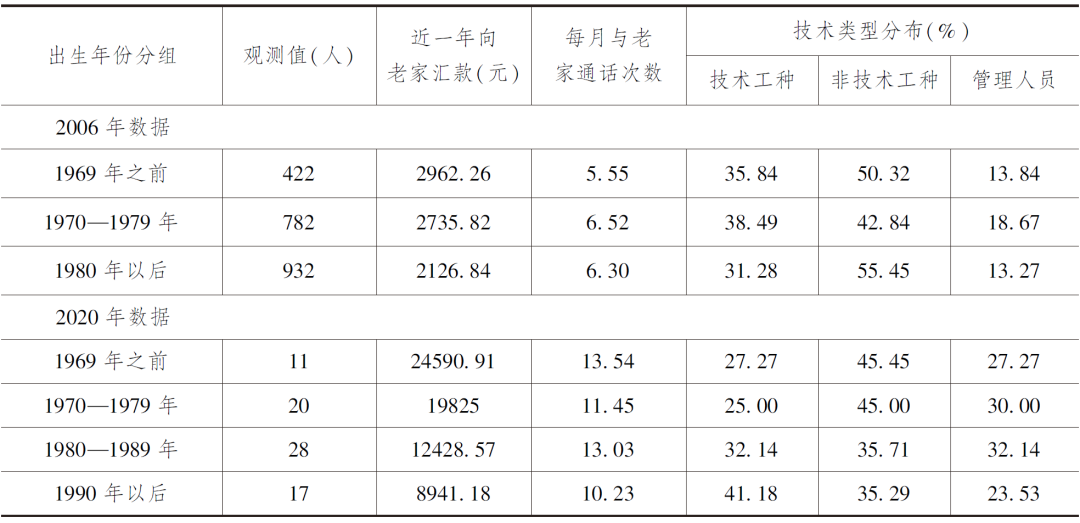

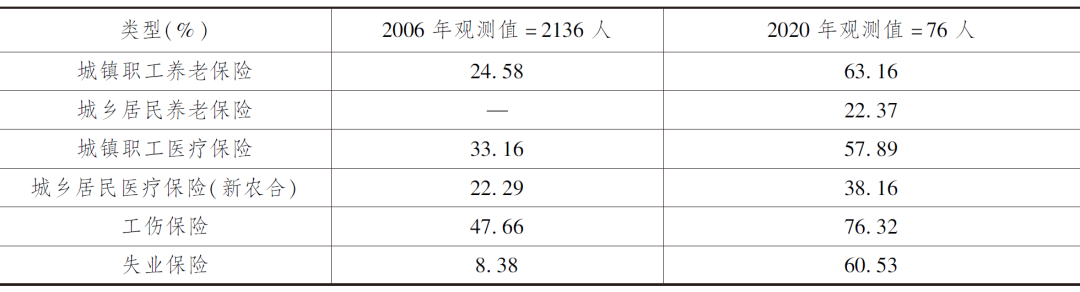

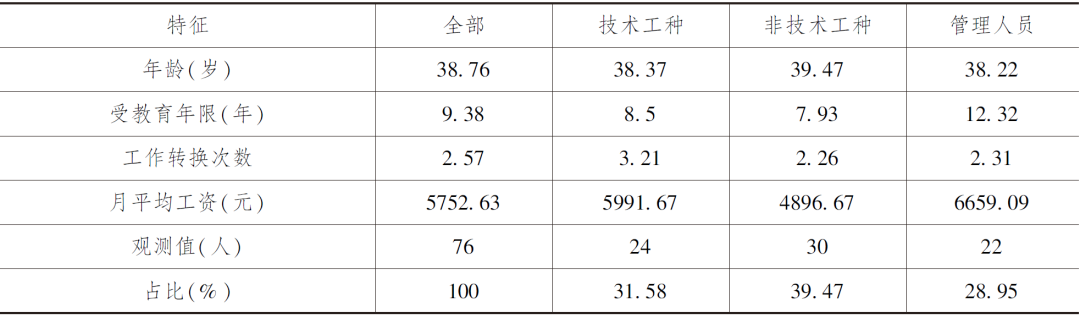

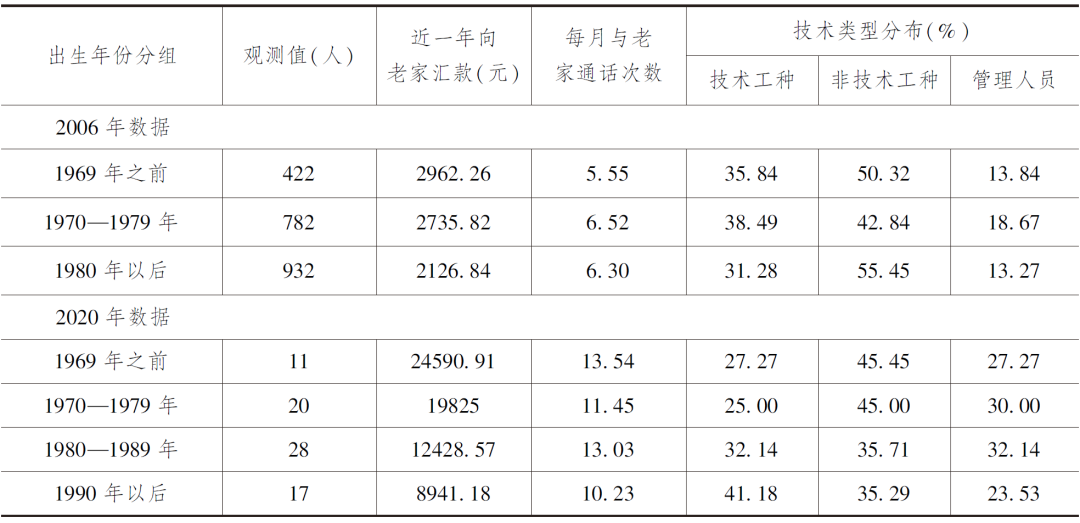

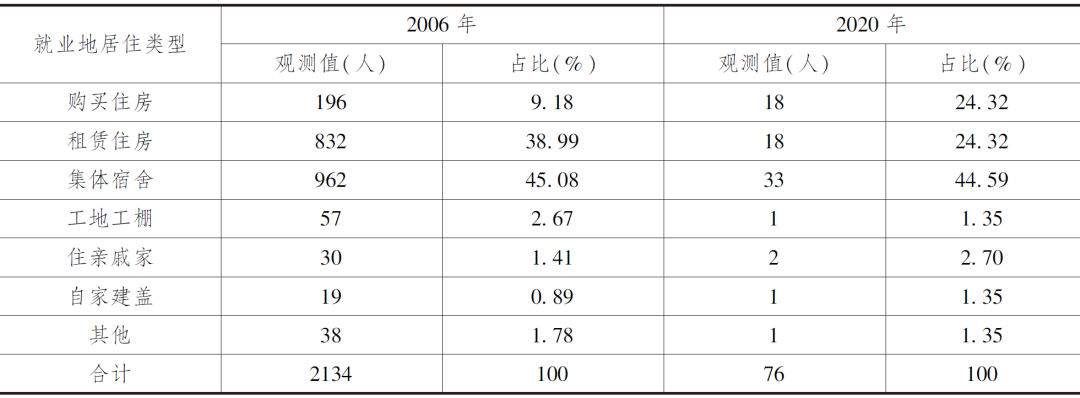

在过去十年国家财政扶贫资金的减贫边际效果递减的情况下,财政帮扶措施必须调整(朱玲和何伟,2018)。为了巩固脱贫成果和提高援助效率,以下原则应为调整的底线:其一,保证脱贫地区现有的社会保障和公共产品及服务供给水平不下降,特别是确保脱贫人口“两不愁、三保障”的生活状况可持续。其二,帮助脱贫县政府获得足够的财力,以保持基层政权有效运转、保障县域基本民生和促进劳动人口就业。其三,一方面给予脱贫地区政府和脱贫户长期帮扶的安全感;另一方面既明确帮扶底线又激励受援地区政府和家庭自力更生。进一步讲,为了实现共同富裕,对欠发达农村地区社会保障和公共服务供给的支持,还需随着国家经济发展水平的提高而强化。从不同国家的代际收入流动性来看,2018年,在名列全球社会流动指数第一位的丹麦,处于“十等分收入组”中最低收入组别的家庭,经过两代人的努力可以达到中位数收入水平(median income);在排位第27名的美国,需要经过五代;在位列第45名的中国,则需经过七代(World Economic Forum,2020)。若要达到丹麦的代际收入流动水平,关键的政策措施一是增加社会包容性;二是减少收入不均等;三是促进基本公共服务均等化;四是强化社会保障。这不但说明帮扶脱贫地区和脱贫户的必要性,而且也揭示了帮扶的长期性。家庭内部的性别分工和代际分工,日益取决于个人的市场参与能力和留守村庄的生产及家务劳动强度。成年女性参与市场活动和家庭决策的程度同时提高。父母投资于女孩教育的意愿和行动一起强化,“独女户”和“双女户”尤其如此。老人更多地参与农业和非农生产劳动,以支持青壮劳动力转向城市就业。绝大多数村民家庭常年处于分离状态。依据不同成员从事农业生产、非农就业、家庭照护、上学读书以及接受照护等需求,分离家庭呈多样化居住方式,例如多点分居、分户分居或分户不分家,等等。外出和留守劳动者合力投资于家庭人力资本和物质资本。一方面供养下一代上学;另一方面,资助子女在家乡县城或者就业城市买房。部分家庭已实现学历、技艺、收入和资产的代际向上流动。面对市场风险、自然灾害和人身意外,这些家庭向上流动的势头依然脆弱。减少脆弱性的关键,是在制度和政策设计中增加社会包容性,促进基本公共服务均等化、强化社会保障和减少收入不均等。这就有必要对脱贫地区政府和脱贫户实施长期帮扶,同时明确帮扶底线并激励受援者自力更生。农村迁移劳动者(农民工)及随行家人,多为村庄留守家庭延伸到城市的一部分。本节着重讨论迁移劳动者与留守家庭的经济联系,他们在就业地的社会流动,面临的风险和不确定性,以及由此而产生的社会保障和公共服务需求。涉及的数据和信息主要来自全国农村固定观察点2018年的村庄和农户调查;中国社会科学院经济研究所课题组2006年农村迁移工人调查;①2020—2021年作者及团队与榆阳、南通、昆山、苏州、武汉和重庆共6个城区政府机构的座谈,还有对9家企业和76位农村户籍雇员的访问。据全国农村固定观察点的调查,2018年的外出人口中84.6%属于16—60岁的劳动年龄组(该组别的男性约占外出人口的1/2,女性约占1/3)。这表明,农村迁移人口中虽有老幼,但仍以青壮劳动大军为主(图2)。①2006年调查地点为大连、上海、武汉、深圳和重庆5个城市,共调查企业91家,农村户籍的迁移工人2398位。鉴于建筑、制造、安保和商贸等企业聚集着众多迁移劳动者,我们便从这些企业选取个人访谈对象。受访者皆为农村户籍并签有正规劳动合同的长期雇员/工人,其社会保障和收入水平高于同城打零工的非正规就业者。他们与前述调查户并无亲缘关系,但他们的状况可以大致反映农村迁移劳动者的群体特征,其谋生行为亦可与农户的生存和发展决策相互印证。表6蕴含的信息或多或少地支持了这一判断。第一,迁移劳动者因就业岗位的知识和技术含量不同而明显分层。不同技术档次的岗位对应的学历要求各异,受访管理人员的平均受教育年限在12年以上。非技术工人的学历平均不足8年,2020年的月平均工资将近4900元,相当于技术工人和管理人员的85.1%和73.5%。但若留在村庄,他们的收入多半达不到这样的水平。因而可以判断,仅仅是乡-城劳动力转移,便使非技术工人在收入阶梯上攀升了许多。第二,各技术层次的迁移劳动者至少更换了两次工作,足见他们获得现在的岗位完全出于劳动力市场的供求匹配。因此,部分一线工人即便对工资结构略有微词,例如底薪水平过低,对不同岗位的工资差别却毫无异议。第三,年纪越轻的劳动群体学历越高(表4),学历越高的迁移工人则技术层次和工薪水平也越高(表6和表7)。“九零后”年龄组与其他年龄稍长的组别相比,非技术工人所占的比重最低(35.29%)而技术工人的比重最高(41.18%)。九零后的偏好对劳动力市场的影响还在于,他们不愿从事重体力劳动或在单调的生产线上站工位,故而促使企业提升机械化、自动化和智能化水平。例如,重庆某货物码头公司高管叹道:“现在不是企业选工人,而是工人选我们!”该公司的装卸业务已完全消除人挑肩扛的工作方式。在重庆市北碚区某铁塔公司(输电),制造工序由40岁以下且拥有大专及以上学历者用计算机操作;野外安装工多拥有中专或初高中学历,40—50岁年龄段的约占50%,50—60岁年龄段的不超过30%。第四,年龄越大的迁移劳动者,向农村留守家庭汇款越多(表7)。正是因为他们的收入转移,带动其家庭脱贫并逐渐提高经济地位。与此相对照,越年轻的组别与家乡的联系越松弛。受访者与留守家庭的日常联系,首先受通讯价格的影响。2006年受访者的普遍联系方式是电话,六零后及更年长的人与留守家庭的月通话次数明显少于七零后和八零后。2020年,六零后与老家的月通话频率相当于2006年的2.44倍,列在各年龄组的首位。当前的联系方式多为微信视频,苏州的受访保安还在家乡小院安装了摄像头,随时可用智能手机观察家中老小的生活。其次,迁移劳动者与留守成员的联系取决于亲缘的远近。九零后及更年轻的人与老家联系频率最低,缘于他们或是未婚或是核心家庭在就业地。这一组别还因生活经历主要在城市而与家乡日渐疏离,受访者对原籍村庄的土地、人口、自家的承包地面积、耕种情况以及当地租金等等,全都不甚了了。可以说,除了户籍身份,他们已是城市化的一代人。①第五,越年轻的员工,越注重在企业提供的技能培训之余,投资于自身的继续教育。从受访者与随迁家庭的人均消费数据看,娱乐和成人教育加起来仅占每月支出总额的2%(表8)。实际上,制造企业的八零后和九零后对继续教育的投资远高于平均值。例如,一位1989年出生的理化试验员,拥有计算机信息管理大专文凭。①一位1999年出生的受访者,是入职铁塔公司仅三个多月的大学毕业生。他是家里的独子,父亲在家乡县城做喷漆工,母亲当茶楼服务员。父母为了他“小升初”,用积蓄和借款在县城买了房子。从那时起全家搬离村庄,土地交给别人耕种,老家的情况他一概不清楚。公司资助其考取了现岗所需的4个资格证,他自己还以每年3600元的学费,攻读成人本科工程管理专业。还有一位1996年出生的女性文员,专门选择一所名校的成人本科行政管理专业就读,总计缴纳学费1.5万元。他们明确表示,试图通过提高学历增加个人的发展机会。第六,若将2006年的迁移劳动者居住类型按所占比重排序,依次为集体宿舍、租房和购房。年的购房比重大幅上升,与租房并列第二(24.3%,参见表9)。这一变化首先显示,迁移劳动者收入和投资能力强化。其次,它既反映住房和金融市场的发展,也隐含着迁移家庭的经济脆弱性。在购房者当中,尚未还清房贷的占72.2%。债务余额平均为37万元,最高负债100万元(未列表)。此外,购房者在调研城市的分布,不但反映房价和收入水平的区位影响,而且还折射出不同城市的社会包容程度。2020年,将近66.7%的购房者分布在昆山和南通。恰恰是这两座城市,较早地放宽了户籍迁入限制。一些自称“新昆山人”的受访者,通过就业、成婚①、买房、迁户口和供子女上大学等一系列操作,已经安居乐业融入当地社会。注:2018年在外居留时间不少于180天的共计23647人;设置性别分组条件后,余23638人。图中年龄(岁)组的划分标准为:老年(年龄>60),成年(16≤年龄≤60),学龄儿童(6≤年龄<16),学龄前儿童(1<年龄<6),婴儿(年龄≤1)。表6 2020年的迁移劳动者特征

数据来源:2020—2021年中国社会科学院经济研究所课题组农村迁移工人调查,所选样本均为农村户籍。①有些女性“新昆山人”与“老昆山人”中的农家男结婚,夫家出资在市内购房。打算落户昆山的男性迁移劳动者则由其全家资助在昆山市区买房以备婚娶。表7 迁移劳动者技术类型分布以及他们与留守家庭的联系(2006年和2020年)

数据来源:2006年和2020—2021年中国社会科学院经济研究所课题组农村迁移工人调查,所选样本为农村户籍。

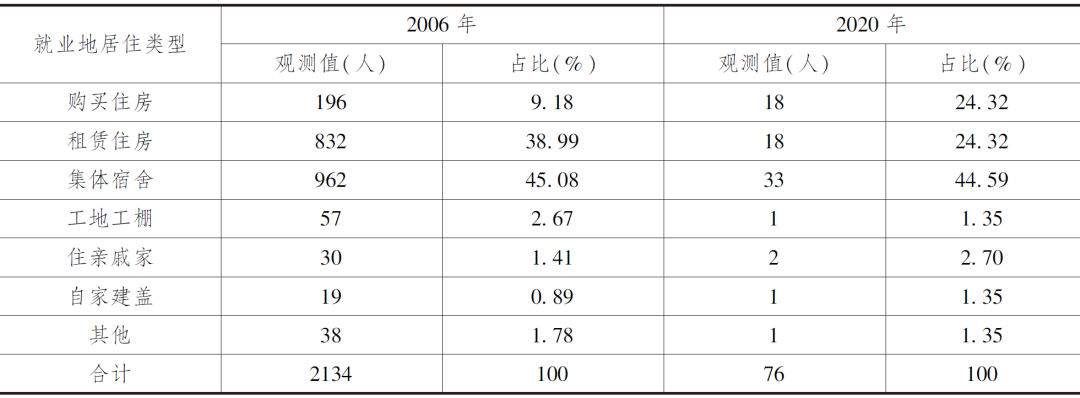

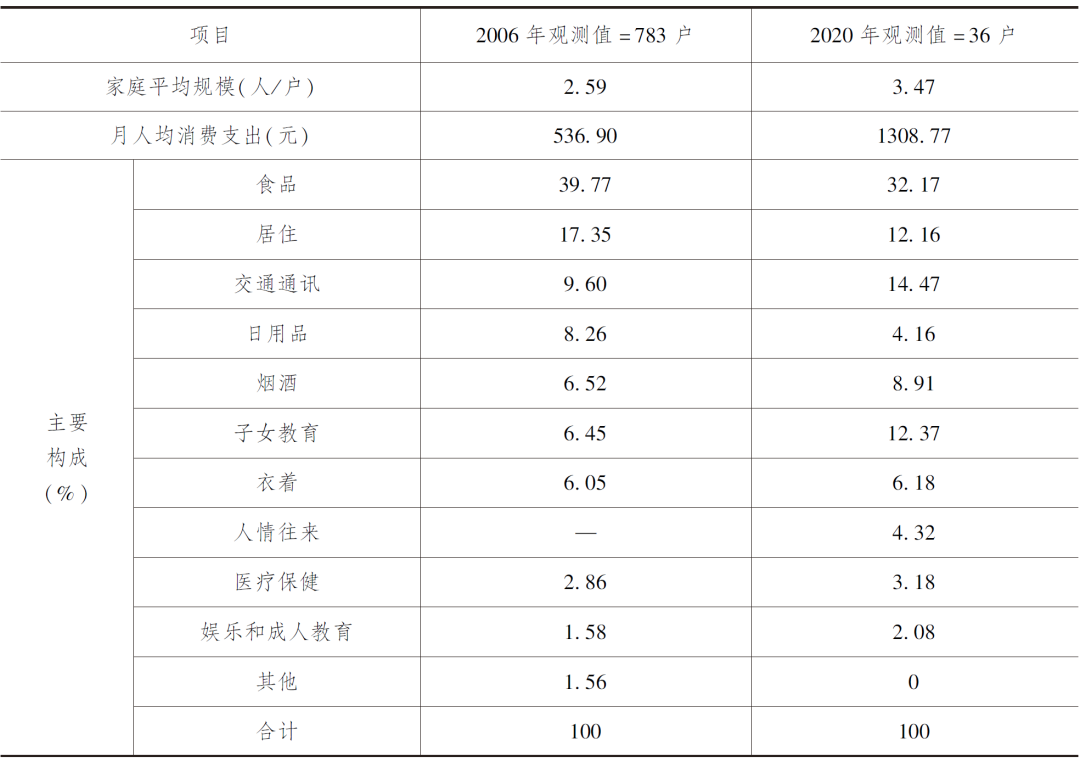

表8 迁移劳动者与随迁家庭的月人均消费支出构成(2006年和2020年)

注:不同年份受访者的货币收支数值未经消胀处理。“—”表示没有可供使用的数据。数据来源:2006年和2020—2021年中国社会科学院经济研究所课题组农村迁移工人调查。所选样本为农村户籍、有随迁家庭成员的已婚受访者。表9 迁移劳动者在就业地的居住状况(2006年和2020年)

数据来源:2006年和2020—2021年中国社会科学院经济研究所课题组农村迁移工人调查,所选样本为农村户籍。(二)缘于权利不平等的城市社会保障与公共服务遗漏

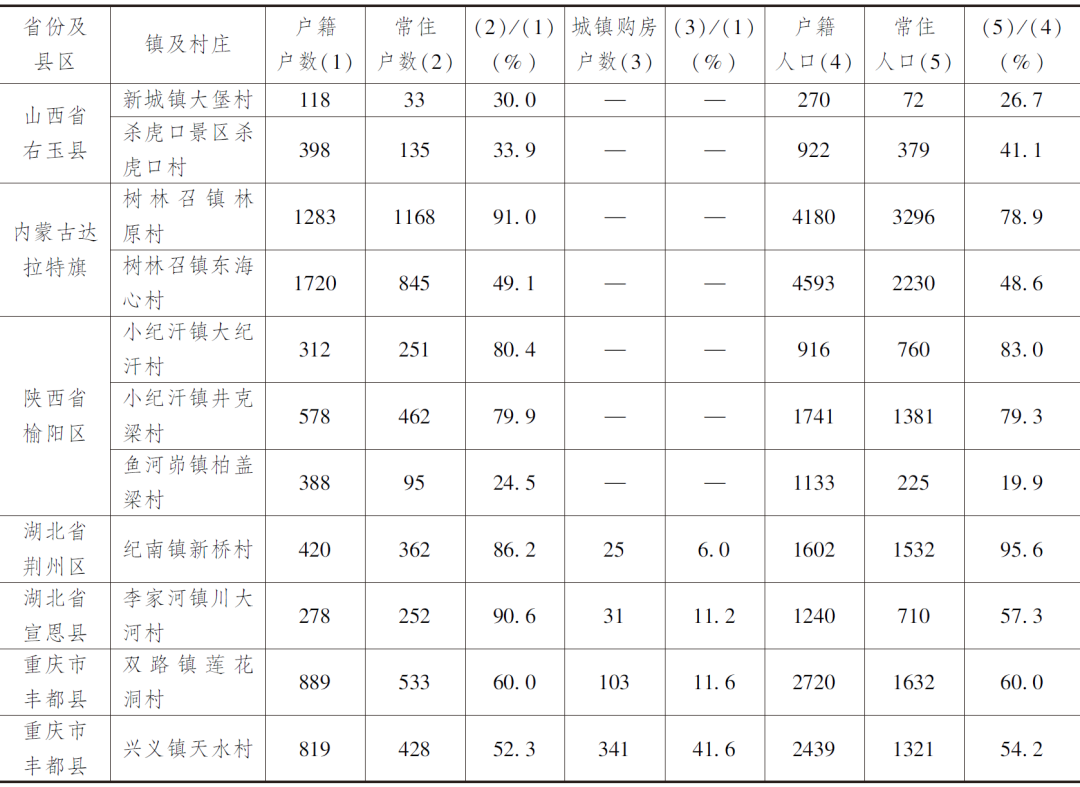

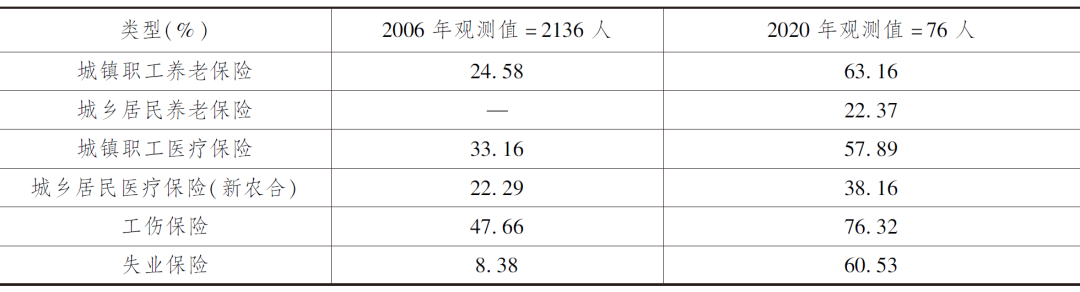

迁移劳动者本身及其随迁和留守家庭的生存和发展,在很大程度上系于他们的就业。与之相关的家庭代际向上流动,更需具有包容性的社会环境和对下一代成长过程的投资。以下从迁移工人失业应对和子女教育安排等方面,扼要探讨他们向上流动中遇到的难题。对照2006年和2020年的受访者社会保险参与率,不难发现农村迁移劳动者社保覆盖面的大幅扩展(表10)。他们究竟从中受益若何?新冠肺炎疫情中的案例颇具典型意义。我们在个人问卷中专设了疫情影响栏目,所得信息既有助于刻画迁移劳动者家庭的社会经济脆弱性,也能反映迁移工人、企业、政府和社会在疫情冲击下采取的措施。表10 迁移劳动者的社会保险参与率(2006年和2020年)

注:所选样本为农村户籍。2006年的“城镇职工医疗保险”一项包括打工地的小城镇社会医疗保险、外来从业人员医疗保险和外来劳务人员大病医疗保险。“—”表示没有可供使用的数据。数据来源:2006年和2020—2021年中国社会科学院经济研究所课题组农村迁移工人调查。

其一,2020年,有过失业经历者占受访迁移劳动者的9.21%(7人),其中只有一位因武汉“封城”领到2个月失业保险金。其余6位失业前在餐馆、商铺、装修队等小型服务企业务工,失业期间一方面动用积蓄度日,另一方面积极寻找工作,最终靠再就业度过难关。

其二,疫情初期,停工停产的品牌企业和较大规模的企业发放了数额不等的基本工资,因而其员工不认为自己失业。其三,受访者中唯有昆山某大型商贸企业的员工报告,疫情停工期间得到市政府发放的救助金。相比之下,西北某市政府非但没有救助受到停工冲击的迁移劳动者,反而对同样缴纳失业保险费的迁移工人和本地户籍工人区别对待:迁移工人领取的失业保险金仅为本地户籍工人领取额的1/2。灾害来临之际,迁移劳动者获得保险给付和及时救助的权利大多缺损。在正常时期,曾经参保的迁移工人也有可能因失业而“断保”或从社会保障网跌落。例如,重庆某码头装卸工人H先生(1964年生人),曾在家乡煤矿工作了20多年,矿上为他买了8年的社会养老保险,不料2015年煤矿倒闭他随即失业。此后3年里H辗转贵州、山西和山东打零工,直到友人介绍来码头装卸队做长期工才稳定下来。自2020年始,H先生每月缴纳养老保险费930元,打算连缴7年,补足领取养老金必需的15年缴费期。社会保障不仅可为迁移劳动者提供生存安全,而且也有助于消除他们投资人力资本和物质资本的后顾之忧。当前,多数迁移家庭投资的焦点还是子女教育和住房。城市住房销售和住房信贷市场向迁移劳动者无歧视开放,但教育领域中的制度性障碍尚未完全撤除,否则就不会出现回迁儿童群体(韩嘉玲,2020)。2021年,我们先后从武汉和重庆两市政府机构座谈会以及迁移劳动者调查中,了解到有关儿童入托上学的制度安排。第一,2014—2015年间,打工子弟学校已取消,经政府注资、改编、扩建,转为公办学校。第二,儿童进入公办幼儿园和小学接受教育,须在当前居住的学区排队。武汉市的排队证件一是户口本/居住证,二是房产证;排序根据是房产登记时间。重庆市专为迁移劳动者子女进入中心区幼儿园和小学设定了积分制排序规则。积分因子一是家长在本市务工年限,二是随迁家庭居住年限。第三,公办幼儿园享有政府补助,但“学位”供给严重不足。同等条件的民办幼儿园则相对昂贵,因为它们未得到公办幼儿园那样的政府资助。优质小学和幼儿园集中在城市中心区,农村迁移劳动者多居住在城市边缘,故几乎难以进入中心区排序队列。即便是少数住在中心区的外来人口,按照房产登记时间排队显然也位次靠后。由于民办与公办幼儿园之间价格悬殊,携子务工的迁移劳动者不得不作以下选择:其一,把孩子送往同城民办幼儿园,为学龄前教育支付高价。武汉一家电子企业的测试工程师介绍,小女儿不满4岁,进了民办幼儿园,一年交费2万元。如果能进公办幼儿园,包括伙食一年交费9000元,可是孩子已到入园年龄,她们家排队还未轮上。其二,把孩子送回老家上幼儿园并请留守父母照管。武汉市一处建筑工地的物业前台服务员,娘家在鄂州市,儿子3岁多,送入家乡民办幼儿园,一年交费8000元,平日里由她父母接送和园外看护。当地公办幼儿园对同龄小孩收费6000元/年,可是她家送不进去。优质幼儿园供不应求和迁移劳动者排队无望的现象,与城市政府区别对待不同所有制的托幼机构和不同户籍的常住居民密切相关。其中包含的教育不公平,既造成迁移家庭的福利损失,又削弱社会凝聚力。首先,加重中低收入群体的支出负担。①若以全国居民人均可支配收入中位数的75%作为进入中等收入群体的下限(李培林,2017),在获得正规就业岗位的受访者及随迁家庭当中,大约4/5跨越了这一门槛。②然而迁移家庭的消费支出已压至生活必需水平,子女教育位列第三支出大项(占12.37%,见表8)。任何制度性和政策性的不利影响,都有可能使这些家庭入不敷出从而损及儿童福利。其次,与托幼支付能力不足相关的家庭分离继而导致多轮福利损失。短期内的家庭和社会经济损失,是不必要的人员奔波和交通费用支出。2020年,交通和通讯成为受访迁移家庭中仅次于食物的第二大支出(占14.47%,见表8)。每年拥挤的春运和“返乡摩托大军”,无不显示大规模农村家庭分离的事实。不论儿童成长如何需要与父母情感交流、老人衰弱如何需要家庭关照,夫妻维系婚姻多么需要相聚,仅仅考虑家庭是社会的细胞,大量家庭长期分离必将导致亲情松弛甚至分裂,直接损及社会的微观基础。这种不利影响也必将波及几代人,因此,对迁移人口欠缺包容性的制度安排再也不应继续下去了。①据北京师范大学/浙江大学李实团队的收入分配调查,以中位数收入的67%和200%为下限和上限,2007年中等收入群体占调查人口的40.0%。2018年,中等收入群体的比重为46.8%(2018年样本:城镇11506户,36259人;农村9239户,35007人)。②以全国居民人均可支配收入中位数的75%作为进入中等收入群体的下限,2020年的最低门槛为20655元,即人均月收入1721.25元(国家统计局,2021)。在本研究的迁移劳动者调查中,绝大部分受访者及随迁家庭跨越了这一门槛。其中,单独外出者在就业城市的月均工资收入为5812元(最低3100元,最高12000元);多人外出者的家庭人均月收入为3295元(最低840元,最高8000元)。

当前的乡-城迁移人口中仍以青壮劳动者为主。与留守村庄能够获得的收入相比,外出就业者的工资收入足以使全家脱离现行标准下的绝对贫困。在城市市场开放的领域,他们尽可能地利用市场攀登经济阶梯。无论是寻找工作、获取技能培训和继续教育,还是改善住房条件,莫不如此。值得注意的是,绝大部分正规就业的迁移劳动者及随迁家庭跨越了中等收入群体的最低门槛。在城市社会政策领域,对迁移劳动者和随迁家庭仍设有或隐或显的权利障碍。这些制度性和政策性的障碍,造成迁移家庭和整个社会的福利损失。近十多年来,迁移劳动者的社会保险覆盖率大幅提高,但权利的缺损使他们在遭受市场波动、政策变化和灾害冲击时,难以得到应有的社会保护。城市公共服务尤其是托幼服务方面的排斥性制度安排,不仅损害迁移儿童的早期发展,而且阻碍年轻一代核心家庭的代际向上流动。在无制度性障碍的条件下,平等地享有发挥潜力并争取美好生活的机会,是个人和家庭实现其生存与发展策略的理想状态。这就意味着,与此状态相联系的社会须具备公平、包容、富有经济活力和社会流动性的环境。世界经济论坛对全球82个经济体的评估表明,社会流动程度越高则不平等程度越低、社会凝聚力越大、经济增长越强劲。据此推断,若将收入提高与差距缩小相伴随的态势视为趋向共同富裕,那么增强社会流动性必有促进共同富裕之效。社会流动的测度指标由分布在5个层面的10项驱动因素构成:第一个层面是卫生;第二,教育(可及性、质量、公平、终生学习);第三,科技可及性;第四,就业(工作机会、公平工资和工作条件);第五,社会保护和包容性制度。综合而成的百分制社会流动指数,既概括了个人和家庭向上流动的必要条件,也阐明了社会和家庭为普遍增加成员福祉而努力的方向。据2020年公布的全球社会流动指数,中国得分61.5,位列第45名。在驱动中国社会流动的因素中,分值最高的是卫生,得分80.5。分值在70.1—75.0区间的,依次为就业机会、科技和教育可及性。因城乡间和地区间教育质量差距过大,教育公平性得分63.3。分值最低的是在校生的社会多元化(31.9)和公平工资(32.0)(World Economic Forum,2020)。参考上述测度指标并基于可供使用的数据,本文着重考察脱贫农户通过乡-城劳动力转移攀登社会经济阶梯的行为,尝试基于农户和迁移家庭的教育(人力资本)和住房(物质资本)投资等家计信息揭示:他们利用市场实现了哪些目标,从公共服务和社会保障制度中得到了哪些支持,迁移中的权利缺失又使他们承受了怎样的代价。对于脱贫县域的脱贫农户而言,自然资源贫瘠仍是限制收入增长的一个决定性因素。通过家庭内部分工支持青壮劳力转向城市就业,既是突破本地资源约束的关键,也是有效配置人力资源以增加家庭收入和福祉的重要手段。即使在新冠肺炎疫情大流行来袭、就业形势不利的情况下,脱贫农户也未改变这一生存和发展策略。原因在于,并非所有的劳动者都能做创业的企业家,也并非所有的县域经济都能为现有劳动力提供收入增长的前景。乡-城青壮劳动力转移,导致大多数脱贫村庄的人口结构接近于城市的反面:常住人口规模远不及户籍人口。2020—2021年间,部分村庄常住人口与户籍人口的比率最低下探至19.9%。据农业农村部全国农村固定观察点2018年的数据,村庄常住人口中60岁以上老人的比重高达29.9%;在家有老年的住户中,纯老人家庭占44.4%;16—60岁年龄组中女多男少,女性约占52.2%。在人口严重老龄化的村庄,基础设施建设和公共服务的改善对于方便留守人员的生活至关重要。历经多年的扶贫行动,原贫困村(脱贫村)的基础设施供给已与非贫困村不相上下。原贫困村的某些指标值,例如管道供水和托幼机构覆盖率,甚至超过了非贫困村。两类村庄都有的基础设施短板,是污水处理设施缺失。公共服务弱点皆为老年长期照护制度粗疏。绝大多数留守村庄的家庭常年处于成员分离状态。依据不同成员从事农业生产、非农就业、家庭照护、上学读书以及接受照护等需求,分离家庭呈多样化居住方式,例如多点分居、分户分居或分户不分家,等等。家庭内部的性别分工和代际分工,日益取决于个人的市场参与能力和留守村庄从事生产及家务劳动的强度。由此而产生的性别影响首先在于,女性参与市场活动和家庭决策的程度同时提高。其次,父母投资于女孩教育的意愿和行动一起强化,计划生育政策下出现的“独女户”和“双女户”尤其如此。家庭分离的代际影响突出表现在三个方面:其一,老人更多地参与农业和非农生产劳动;其二,整个直系家庭以代际接力的方式支持后代落户城市,不但投资于教育,而且倾力于城镇购房。2018年,在城镇买房的农户约占全国农村调查户总数的16.4%。在以户主年龄分组的农户当中,每一组成年子女的平均学历都高于其父辈(户主)3年左右,从而鲜明地显示了向上的代际教育流动趋势。其三,高龄老人特别是生活不能自理者的照护需求极少得到满足。中下收入群体因支付能力不足,难以利用有偿照护服务。本文把发达国家不设制度藩篱的乡-城人口迁移,视为自然演进式的城市化。把中国政府将特定群体和部分农区及居民划归城市的举措,视为行政性城市化;将农村迁移人口在制度阻隔下仍自行落户城市的方式,视作自主城市化。如今在自主迁移进城的人口当中,85%左右为青壮劳动力,余者为随行老幼。村庄留守者与迁移者犹如处在人口城市化进程的起点和终端,迁移劳动者的生存与发展策略,既与留守家庭的生计决策相辅相成,又顺应就业城市的制度环境而因地制宜随机应变:第一,通过劳动力市场跨行业跨地域就业以增加收入,带动全家攀登经济阶梯。在本文2020—2021年农村户籍企业工人调查中,平均每位迁移劳动者每月工资收入5753元,2020年平均向老家汇款15355元。按照现行绝对贫困标准估算,外出就业者的汇款就足以使一个留守村庄的四口之家脱贫。以2020年全国居民人均可支配收入中位数的75%作为进入中等收入群体的下限,大约4/5正规就业的受访者及随迁家庭跨越了这一门槛。不过,大多数非正规就业者及其家庭达不到这样的收入水平。第二,除了借助企业培训提升技能,部分技术工人还通过职业教育和成人教育市场,投资于自身的继续教育。经过九年义务教育、中等专业教育和高等教育的迁移劳动者,越来越多地进入企业技术岗位和管理层。第三,进入劳动力市场前,多数“九零后”技术工人和管理人员利用助学贷款、父辈积蓄和亲友借款,完成了中等专业教育或高等教育。第四,将近1/4的受访迁移家庭利用住房信贷,在就业城市购买了住房。这不但反映迁移人口通过城市住房市场和住房金融改善居住条件的取向,而且也展示了他们的物质资本投资行为和长期落户城市的意愿。当然,此类购房行为还包含着家庭遭受意外收入冲击时资金链断裂的风险。农村迁移人口之所以能够实现自主城市化,主要是因为改革开放刺激经济增长,从而导致城市尤其是发达地区城市产生大量劳动力需求。农业和农村的迁移劳动力经市场匹配,恰好满足了这种需求,然而城市社会却凭借计划经济体制遗留的城乡分隔政策,排斥迁移劳动者及随迁家庭平等地分享城市社会保障和公共服务。基于中国城乡居民家计调查数据的计量分析证明,与城市偏好和人口迁移限制相联系的城乡收入差距,是决定全国居民收入分配高度不均等的一项关键因素(Ravallion & Chen,2021)。随着市场取向的改革日渐深入,经济领域的排斥性制度安排趋于减少。可在社会政策领域,城市政府对迁移人口仍设有或隐或显的权利障碍。各大城市政府对高学历者略微放开户籍闸门,然种种准入规定实则阻挡了普通迁移工人。问题是,任一城市都如同一个生态群落,多层次劳动力相互匹配、多类别人口群体接榫共存,方可使城市健康顺畅运转。出于城市户籍居民的利益而“修剪”人口城市化进程,带给自主迁移家庭和整个社会的福利损失必然层出不穷。近十多年来,迁移劳动者的社会保险覆盖率大幅提高,但权利的缺损使他们在遭受市场波动、政策变化和灾害冲击时,难以得到应有的社会保护。在新冠肺炎疫情流行导致停工停产期间,只有少数迁移工人得到城市救助。对已参加失业保险的迁移工人,个别城市的社保机构仅发放相当于本市户籍工人1/2的失业保险金。大多数失业者依靠家庭积蓄和更换就业岗位度过难关。在貌似公平的排队规则下,迁移家庭遭遇的托幼困难仍然与制度性歧视联系在一起。在服务供给侧,公办幼儿园在政府资助、选址区位和服务定价等方面占据优势;在需求侧,急需托幼服务的家庭按学区自住房产和户口/居住证登记时间排队。这种规则,实质上保护的是学区原住户籍居民的利益,而把迁移劳动者的孩子或推往价格更高的民办幼儿园,或令其不得不回迁家乡。结果导致年轻一代的务工者重复其父辈家庭分离的命运,进而不仅损害迁移儿童的早期发展,而且阻碍这些家庭的代际向上流动。一些发达国家在经历自然演进式的工业化城市化期间,也曾出现诸多低收入和贫困家庭分居城乡的现象。19世纪末至20世纪初期的丹麦和瑞典便是如此。两国的应对之策大致相似:建立工农统一的社会保险和普惠制的社会福利制度,譬如补助母婴照护、儿童营养、育幼和教育、提供住房和婚嫁优惠贷款等。这些制度安排,既为来自乡间的工人家庭创造了稳定落脚城市的条件,也奠定了全社会平等发展的基础(汪琦,2021;闵冬潮,2017)。直到目前,这两个国家依然在社会流动和收入平等方面位居世界前列。上述国际经验的借鉴意义在于,采用城乡融合的制度框架推进国家和社会现代化。基于中国当前国情,勾连多轨制的社会保障制度,亦可组成城乡融合的社会保障与公共服务体系(朱玲,2014)。瞄准脆弱群体的社会福利,便可作为连结多轨制社会保障的“粘合剂”。仅就老幼照护不足的难题而言,实行普惠型的老年和幼儿照护补贴,即为其中一个切入点。为此而采取的公共财政支出,属于全社会范围内的一种收入再分配,完全可以参照城乡居民非缴费型养老金的筹资方式设计。与此相对应,还须在政策环境上消除对民营照护机构的所有制歧视以便激励服务供给。更重要的是,各级政府均须对所有企业和劳动者一视同仁,继续推行激励经济增长和促进就业的政策,否则任何社会保障和公共服务制度都有可能变成无源之水无本之木。

参考文献

蔡昉,2021:《成长的烦恼:中国迈向现代化进程中的挑战及应对》,中国社会科学出版社。

Chaudhuri,S.,and M. Ravallion,2008:《中国和印度不平衡发展的比较研究》,《经济研究》第1期。

恩施州统计局,2021:《2020年宣恩县国民经济和社会发展统计公报》,2021年11月19日下载,http:// www. enshi. gov.cn/sj/ xstjgb/ 202106/ 20210628_ 1147186. shtml。

丰都县统计局、国家统计局丰都调查队,2021:《丰都县2020年国民经济和社会发展统计公报》,2021年11月19日下载,http://www. cqfd. gov.cn/ zwgk_200/ fdzdgknr/ tjxx/ 202103/ t2021 0318_ 9010 858.html。

福格尔((Fogel,R. W.),2003:《第四次大觉醒及平等主义的未来》,王中华、刘红译,首都经济贸易大学出版社:第51—55,90—98,215—246页。

国家统计局,2021:《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》,2021年12月15日下载,http:// www. stats. gov. cn/ tjsj/ zxfb/ 202102/ t2021 0227_ 1814 154. html。

国家统计局、国务院第七次全国人口普查领导小组办公室,2021:《第七次全国人口普查公报(第七号)——城乡人口和流动人口情况》,2021年8月27日下载,http:// www. stats. gov.cn/ tjsj/ tjgb/ rkpcgb/ qgrkpcgb/ 202106/ t2021 0628_ 1818 826.html。

国务院新闻办公室,2021:《中国的全面小康》,2021年9月28日下载,http://www. xin huanet. com/ politics/ 2021-09/ 28/ c_1127 9108 43.htm。

韩嘉玲,2020:《中国流动儿童教育发展报告(2019—2020)》,社会科学文献出版社。

纪竞垚、刘守英,2019:《代际革命与农民的城市权利》,《学术月刊》第7期。

李昌平,2020:《村社内置金融与内生发展动力——我的36年实践与探索》,中国建筑工业出版社。

李春玲,2019:《中国社会分层与流动研究70年》,《社会学研究》第6期。

李培林,2017:《中国跨越“双重中等收入陷阱”的路径选择》,《劳动经济研究》第5期。李强,2019:《当代中国社会分层》,生活书店出版有限公司。

联合国,2016:《可持续发展目标》,2021年9月19日下载,https:// www. un.org/ sus tain able deve lopment/zh/。

刘守英、曹亚鹏,2018:《中国农民的城市权利》,《比较》第1辑。

卢迈,2018:《儿童发展与可持续的脱贫攻坚》,《中国改革》第2期。陆学艺,1996:《当前农村社会分层研究的几个问题》,《改革》第6期。

闵冬潮,2017:《“人民之家”里的“人民”和“家”——1930年代瑞典福利国家乌托邦的理想与实践》,《山西师大学报(社会科学版)》第6期。

森(Sen,A.),2002,《以自由看待发展》,任赜、于真译,中国人民大学出版社。

世界银行,2004:《2004年世界发展报告:让服务惠及穷人》,中国财政经济出版社。

世界银行,2006:《2006年世界发展报告:公平与发展》,清华大学出版社。

世界银行,2012:《2012年世界发展报告:性别平等与发展》,清华大学出版社。

唐世平,2006:《社会流动、地位市场与经济增长》,《中国社会科学》第3期。

汪琦,2021:《人口危机及对策:1930年代瑞典丹麦福利国家的铸造》,《澳门理工学报(人文社会科学版)》第4期。

杨春学、朱玲主编,2014:《排除农牧民的发展障碍》,社会科学文献出版社。

右玉县财政局,2021:《关于右玉县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告》,2021年11月19日下载,http://www. youy uzf. gov.cn/ plzf xxgk_ 17237/ fdzd gknr/xxgk czxx/xjcz yjj/ 202104/ t2021 0429_ 333976. html。

张晓山,2020:《乡村振兴战略—城乡融合发展中的乡村振兴》,广东经济出版社。

赵树凯,2021:《乡村治理的百年探索:理念与体系》,《山东大学学报(哲学社会科学版)》第4期。

中国发展研究基金会,2021:《社会试验》,2021年10月15日网页栏目,https:// www. cdrf. org.cn/ shsy/ index.htm。

朱玲,2014:《转向适应市场经济运行的社保体系》,《劳动经济研究》第4期。

朱玲,2019:《乡村废弃物管理制度的形成与发展》,《劳动经济研究》第5期。

朱玲,2020:《农村人口自主城市化与土地规模经营》,中国社会科学院经济研究所微信公众号,2020年11月19日发布,https:// mp. weixin. qq. com/s/ DvCN hVV dm7f 11S45 lncbdQ。

朱玲、何伟,2018:《工业化城市化进程中的乡村减贫40年》,《劳动经济研究》第4期。

朱玲、何伟、金成武,2020:《农村劳动力转移与养老照护变迁》,《经济学动态》第8期。

(来源:《经济研究 》2022年第3期)

版权所有:北京五十人论坛顾问有限公司

版权所有:北京五十人论坛顾问有限公司