经济学家、中国社会科学院学部委员汪同三。(均受访者供图)

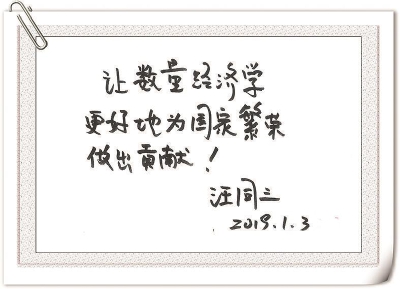

◆汪同三寄语:“让数量经济学更好地为国家繁荣做出贡献!”

2016年赴香港解读《政府工作报告》。

汪同三与父亲汪敬虞老先生一同泛舟颐和园。

2005年在日内瓦联合国总部出席LINK国际会议。

文汇报 陆正明

汪同三的学术生涯中,有许多个“第一”和“破格”:中国第一批数量经济学硕士,中国第一个数量经济学博士,破格晋升副研究员,破格晋升研究员,参与搭建第一个由中国学者设计的中国经济模型,第一次将“大道理论”应用于我国技术进步与产业结构研究,作为第一执笔人推出了我国第一本蓝皮书,被推选为中国社会科学院第一批学部委员。

汪同三说:“我从来没有想过要当研究员,更没想过要当学部委员。人生中、工作中,遇上了这些事,就认认真真地去做,做好本职工作。把工作认认真真干好了,这些东西自然就来了,只能是水到渠成、瓜熟蒂落。”

【人物档案】

汪同三,1948年生于南京,长于北京。经济学家,中国社会科学院学部委员,曾任中国社会科学院数量经济与技术经济研究所所长。参与建立我国第一个宏观经济计量模型;参与国家科委重点项目“技术进步与产业结构研究”,1989年获中国社会科学院科技成果一等奖、孙冶方经济科学奖;作为“中国经济形势分析与预测”项目主要负责人之一和第一执笔人,推出我国第一本蓝皮书《经济形势分析与预测》;1996年“中国经济形势分析与预测”项目获国家科技进步二等奖。曾多次作为起草小组成员参加政府工作报告起草。

命运推他走进数量经济学天地

在70多年的人生道路上,汪同三曾多次站在十字路口。每一次命运都推着他,一步步走进数量经济学的天地。

虽然父亲汪敬虞在中国科学院经济研究所工作,但汪同三高中时的职业梦想是当一名化学家。看到化学老师把各种不同的液体混到一起,变色、凝固、沉淀、冒烟、燃烧,种种变化很是奇妙。为了探究这奇妙背后的奥秘,他定下的高考第一志愿是北京大学化学系。如果不是“文化大革命”开始,高校停止招生,以他在北京四中相当不错的成绩,如愿以偿是大概率事件。

1974年北京市教育局到内蒙古招收插队的老三届高中生回京充实中学师资,已插队多年的汪同三顺利入选。此时恰好家里给他办成了因困返京手续,这个回京当老师的大好机会就让给了别人。回到北京,在等待安排工作的半年里,汪敬虞也从干校回来,协助范文澜老先生编纂《中国通史》,为父亲誊清手稿就成了汪同三的日常事务。“我对经济学的初步了解是从那时开始的。通过给父亲抄稿子,我知道了两个经济史知识,一是明清两代以‘朝贡’方式进行的对外贸易,二是‘摊丁入亩’和‘火耗归公’。”

1978年,作为恢复高考后的第一批考生,汪同三的第一志愿是北京大学物理系,但因年龄略大,被北京师范学院数学系录取。受父亲影响,大学期间他开始学习经济学理论,无意中开始储备“比数学家更懂经济,比经济学家更懂数学”的数量经济学家知识。毕业时,中国社会科学院刚刚组建数量经济与技术经济研究所,他顺利地成为我国第一批数量经济学硕士研究生。1985年,汪同三完成研究生学业,去一家大公司干了半年,终因无法适应“办公室政治”,回到了数技经所,此后再也没有离开。

龙王庙里的世界级培训班

研究了半辈子,汪同三用一个词来描述数量经济学的精髓:“均衡”。他说:“数量经济学就是通过数学模型,综合各种经济要素搭建一个合理、均衡的框架,使整体经济在一个统一的框架下达到平衡、协调。它既可以对当前的经济运行状况作出评估,也能对未来经济变化进行预测。”

梳理学科的历史,汪同三感慨良多。他说:“上世纪二三十年代,苏联就有经济数学;在美国,这门学科被称为计量经济学。建国初期,有一批在国外接受过计量经济学训练的学者回来报效祖国,但那时我国的理论界、学术界主流认为,我国实行的是计划经济,经济数学、计量经济学体现了资产阶级的经济理论,是‘庸俗的’、‘为资本主义制度诡辩的’资产阶级学说,这些人回国后都没能做自己的本行,大多改行从事数学、统计方面的教学和研究。我知道至少有两个,一位叫浦山,是获诺贝尔经济学奖的计量经济模型创始人劳伦斯·克莱因的同班同学。浦山回国后一直没有从事他的专业研究,倒是在外事、外交和世界经济研究方面做出了成绩。另一位老先生叫孙世峥,被安排到经济所,却让他研究中国经济史。直到上世纪80年代,人民出版社才出了他的一本小册子《经济计量学》。”

汪同三说,上世纪五六十年代,从事经济学研究的老一辈学者就已发现当时我国经济学研究缺乏数学根基,难以用量化的科学方法对经济作出判断。在中国第一个倡导将数学引入经济学并付诸实践的是孙冶方。1957年,孙冶方来社科院经济所当所长,发现许多研究人员只有初中、高中数学水平,就请了中国科技大学的老师给他们补课。“我的导师张守一先生的高等数学知识就是在那时候补的。孙冶方还曾经与山西省合作,运用投入产出法设计山西重化工基地建设的规划。但‘文革’一来,这些都成了他的罪状。”

改革开放后,1979年美国科学院代表团访华,劳伦斯·克莱因是其中的成员。克莱因对中国当时的经济状况做了一番调查,向国家领导人提出,要进行经济体制改革,必须学会运用经济计量学。那时“文革”结束不久,国家没有财力大批派遣留学生,“请进来”是唯一的办法。1980年,社科院主办,请克莱因牵头,并由他邀请了邹至庄、刘遵义、萧政、粟庆雄、安德森、安藤6位美国教授,来中国举办计量经济学讲习班。其中,安德森是美国科学院院士,邹至庄、刘遵义是世界级的计量经济学大师,师资力量堪称世界级。

讲习班主持者是汪同三的导师张守一。师生闲聊时,曾多次谈及当年情形,汪同三记忆十分深切。讲习班的授课地点在颐和园南湖岛龙王庙,学员100人,来自全国各地。时值盛暑,大殿三面是墙,仅一面有门窗,殿中没有空调,只是放了几台电扇,老师、学员都热得汗如雨下。按照当时的规定,只能给授课老师提供热茶,有一天,张守一陪美国老师逛颐和园,美国人看到路边卖北冰洋汽水,问他能不能买些。张守一自作主张买了两箱,报销时还写了检查。

美国教授们讲的内容,学员们并不能完全听懂,唯一的办法是大家拼命记笔记,晚上再凑一起整理出一份比较完整讲义。讲习班办了40天,这份由40天笔记整理出来的讲义,成为中国最早的经济计量学教材。这个讲习班被称中国数量经济学的“黄埔一期”。

做中国人自己的经济模型

克莱因因创立经济波动和经济政策分析的计量模型,并通过计量建模分析宏观政策效应而获1980年度诺贝尔经济学奖。他还倡建和主持了迄今规模最大的世界经济分析、预测模型LINK PROJECT,把世界各个国家的模型连接到一起,研究一个国家出现的经济问题对世界经济的影响,以及世界经济环境对一个国家经济的影响。

70年代LINK创建时,我国在这个领域尚是空白,中国模型只能由外国人做,克莱因一直觉得这是一个遗憾和缺陷。1986年,中国有了数量经济学人才,他再次提出希望能有中国人自己做的中国经济模型加入LINK。搭建中国模型的任务,由国家计委、中国社科院和复旦大学成立工作小组共同承担。回到数技经所攻读博士学位的汪同三作为主要研究人员,参与了模型设计。1987年初,由中国经济学家自己设计的模型在美国宾夕法尼亚完成了与LINK的联接,这也是中国模型首次参加世界联接。建立中国模型是汪同三博士学位论文的一个重要部分。

1987年,数技经所投标承担了国家科委软科学重点项目“技术进步与产业结构研究”,研究采用定性和定量相结合的方法,首次在国内采用了“大道模型理论”,设计中国的大道模型体系。汪同三是这次模型的主要设计、研究和分析者之一。汪同三说:“‘大道理论’的核心观点是从出发点到目的地从距离上看是直线最短最近,但真正走起来,却不一定最快。直线可能是山间小道,泥泞崎岖。高速公路距离虽远,用时却少得多。所谓‘大道’,就是要找出经济长期增长的高速公路,能够以最佳效率奔向目标。在中国,这条道路的关键是结构,是怎样凭借技术进步和产业结构优化,实现翻两番的目标。”他说,这是一个非常复杂、要在计算机上做大量运算的项目。数技经所没有合适的大型计算机,于是同国家信息中心合作,在他们的机器上做。因为需要处理的数据太多,常常连着几天需要夜里加班。

最终,课题组根据研究成果,提出一系列政策建议,为有关部门制定产业结构政策提供了参考,并出版了系列专著《技术进步与产业结构研究》,1989年获中国社会科学院科技成果一等奖、孙冶方经济科学奖,1990年获国家科技进步二等奖。

从“总理基金项目”到中国第一本蓝皮书

上世纪80年代末至90年代初,中国经济经历了一番较大的起伏。中央领导同志邀请了一批专家到中南海座谈,探讨社会科学如何为经济稳定和社会稳定服务。当时,数技经所为LINK做的中国经济模型已经在所里运行了几年,对中国经济尝试进行一些分析、预测。数技经所所长李京文说,我们有一项研究,用来预测国民经济运行。我们和诺贝尔经济学奖得主劳伦斯·克莱因合作,已经有了几年的经验积累,建立了模型。但是要实际运用于国民经济预测,模型还要完善、维护和修正,需要经费。

汪同三说,直接给总理打报告要经费,数技经所谁都没做过。李京文所长回来就跟大家讨论报告怎么写。上世纪八九十年代,社科院承担的国家重点社会科学研究项目也就是一年两三万元。考虑到做模型需要大量运算,要用计算机,要维护,花的钱多些,就壮胆做了个每年12万元、5年60万元的预算。按以往惯例,最后批下经费一般要比申请的少一些。没想到报告呈上去后一点没打折扣,财政部从总理基金中支出此项经费。这个项目就是一直做到现在的“中国经济形势分析和预测”,也被大家称做“总理基金项目”。5年后,此项经费提高到每年15万元、5年75万元。到第三个五年,财政部把这个项目列入社科院的拨款,就不用再专门打报告了。

自1991年起,数技经所都会发布年度《中国经济形势分析和预测》蓝皮书。汪同三说:“这其实是‘总理基金项目’的副产品。承担了这个项目后,我们要给中央写报告,一年两次,春天的报告主要对当年做预测,秋天的报告预测当年余下的月份以及下一年。我们自己觉得项目的成果还是有价值的,能够为学术界和社会各方面提供一点有益的信息。开始我们只是把报告作为内部参考资料,自己印。做封面的时候,所里只找到了蓝色封皮纸,于是就成了‘蓝皮书’。再后来,有出版社愿意公开出版,也用的是蓝色封面。据说,政府的报告用白封面,第三方机构的报告用蓝封面,是国际出版界的惯例,我们误打误撞蒙对了。”

《中国经济形势分析和预测》蓝皮书已经连续出版20多年,成为一份国内外广泛关注的权威报告,每次它的预测都会被媒体争相报道。汪同三说:“经常有人问我,你们的预测有哪些是准的?从数量经济学来说,这是个无法正面回答的问题,因为经济计量学的基础是概率论,也就是可能性。如果我们预测和国家统计局的结果完全吻合,那只能说是瞎猫碰上死耗子。面对不同的概率,每个人根据自身的情况会有不同的选择,从而导致不同的结果。天气预报说90%概率会下雨,有人身体好,就可能赌那个10%,不带伞出门;有人身体弱,预报下雨的概率是30%,他就要带上伞了。”

汪同三说,除了预测,他们做这个课题,更重要的是有三个价值。一是可以观察经济综合协调的状况;二是预测经济的拐点,判断经济发展的趋势有没有变化;三是分析问题。“这个课题叫‘中国经济形势分析和预测’,分析在前面,研究经济中存在什么问题、为什么产生问题、怎么样解决问题。这是我们心目中重要的部分,也是真正有价值的部分。”

记者手记

长者之风,家门相传

2006年,中国社会科学院首次设学部委员和荣誉学部委员,作为社科院最高学术职务和荣誉称号。汪同三被推选为学部委员,他的父亲汪敬虞老先生被推选为荣誉学部委员,两代人成为社科界少见的“父子委员”。只是父亲一生“向后看”,致力梳理中国近现代经济史;儿子是“向前看”,评估当下,预测未来。

采访时,记者给汪同三带去了一份1962年7月5日的《文汇报》,上面有一则“郑友揆、汪敬虞等来沪搜集经济史料”的消息。汪同三说:“这事我有印象。那次父亲出差了很久,有好几个月。他要编中国近代经济史。他们老一代的学者做学问、写历史,收集资料的工作都做得极其仔细。”

提及父亲行状,汪同三总以“他们老一代知识分子就是这样”做结束语,大有“虽不能至,心向往之”之态。在他心目中,父亲是一个认真到令人难以想象的人。新中国成立前夕,汪敬虞在中央研究院社会研究所任助理研究员,有人通知他被选派去英国做访问学者,他就在南京等着。其时,百万大军已布阵长江北岸,南京国民党政府各机构一片慌乱,争相逃离,哪里顾得上还有个书生等着去英国。汪敬虞却觉得既然有人通知,发生变化也应当有人来通知,于是就一直等着,直到等来南京解放。“他做人一板一眼到这种地步。”汪同三说。

新中国成立前,汪敬虞协助后来任社科院经济研究所所长的巫宝山先生编《中国国民所得(1937年)》。有人提出,外资工厂投资是中国工厂的3倍,产量也可以按3倍估算。汪敬虞认为估算虽然省事,但未必符合实际。他宁愿用笨办法,一家家企业收集数据。迄今,这部书仍是中国近代经济史研究者需要经常引用的资料。

汪同三说,父亲经常把自己的文章、书稿放在一边,帮别人看稿、提修改意见,发表时却不署名。这是老一代学者普遍的长者之风。

如今,年过七旬的汪同三也进入了“长者”行列,社科院研究生院的学生以“儒雅潇洒,慈眉善目”形容这位博士研究生导师。汪同三愿意与年轻人分享自己30多年从事数量经济学研究的感悟。他对学生们说,要做好学问,一是要多读书,网络检索发达,但不能完全替代读书,做学问仍然要有当年马克思把大英图书馆石板地面磨出脚印的精神;二是必须学好外语,外语在精不在多,关键在于熟练掌握;三是经济学不是束之高阁的庙堂哲学,学习经济学是为了解决实际问题,为人民谋福利;四是要学习他人的先进经验,特别是国外的先进技术和研究方法,数量经济学更是如此。

版权所有:北京五十人论坛顾问有限公司

版权所有:北京五十人论坛顾问有限公司